今日の板書はこれ!

事象A,Bが同時にはおこらないとき、つまり\(A\cap B=\emptyset\)のとき、事象A,Bは互いに排反であるという。

事象A,Bが互いに排反であるとき、確率の加法定理が成り立つ

\(P(A\cap B)=P(A)+P(B)\)

(AまたはBの確率)=(Aの確率)+(Bの確率)

もっと詳しく願いします!!

現役教員として数学を教えている「さん」と申します。

「人より勉強に時間がかかる」と感じていませんか?

私の学校にも、同じ悩みを抱えて苦しんでる生徒がたくさんいます。

• 「教科書や参考書の内容がわからなくて、読むのに時間がかかる」

• 「解答の意味が理解できず、勉強が進まない」

教科書や参考書の内容を理解するには、「自分なりに噛み砕いて考える力」が必要です。

でも大丈夫!

このサイトでは、私が受けた質問や、つまずきポイントをもとに、わかりやすく解説していきます。

意味から理解し、噛み砕き方をマスターしましょう!!

確率の加法定理

例題で考える

次の例題で考えよう!

赤玉4個、白玉3個の入った袋から2個の玉を同時に取り出すとき、2個が同じ色である確率を求めよ。

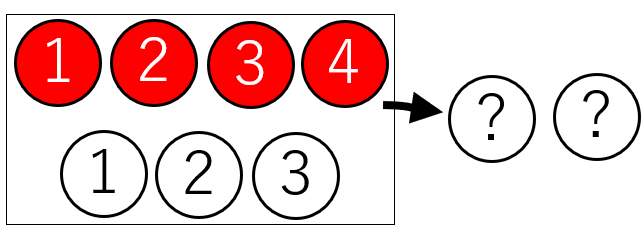

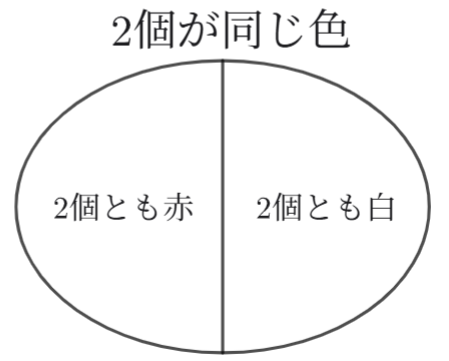

「取り出した2個の玉が同じ色である」という事象は、次の2つに分けて考えることができます。

- 「2個とも赤である」

- 「2個とも白である」

今回は、この「2個とも赤である確率」と「2個とも白である確率」をそれぞれで考えてみましょう。

全事象を考える

まずは「全事象を何にするか」を決めましょう。

なにがいいかな?

んー、「7個の玉から2個を選ぶ組合せ」かな!

分母分子の要素数を考える

次に、分母と分子の要素数を求めていきます。

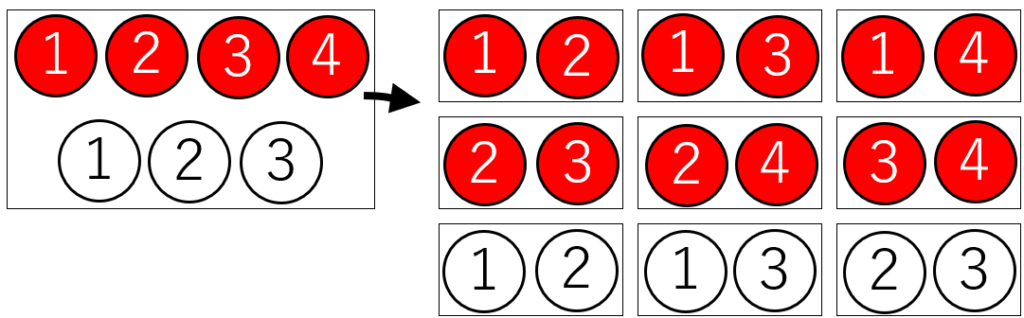

分母:「7個の玉から2個を選ぶ」

分母「赤玉4個、白玉3個の入った袋から2個の玉を同時に取り出す組合せ」は\(_7C_2\)通りです。

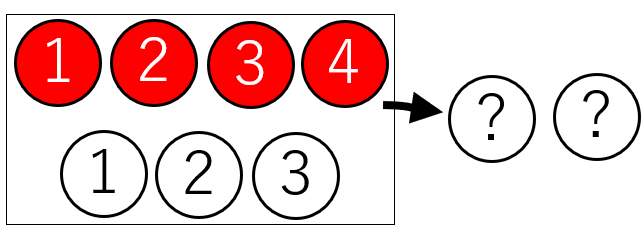

分子:「2個とも赤を選ぶ」

「赤玉4個から2個を取り出す組合せ」は、\(_4C_2\)通り。

したがって、「2個とも赤である確率」は、\(\displaystyle \frac{_4C_2}{_7C_2}\)

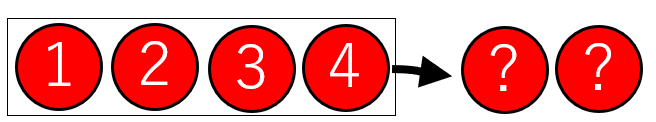

分子:「2個とも白を選ぶ」

「白玉3個から2個を取り出す組合せ」は、\(_3C_2\)通り。

したがって、「2個とも白である確率」は、\(\displaystyle \frac{_3C_2}{_7C_2}\)

確率を求める

さて問題です!「2個とも赤の確率\(\displaystyle \frac{_4C_2}{_7C_2}\)」と「2個とも白の確率\(\displaystyle \frac{_3C_2}{_7C_2}\)」は、足すのでしょうか?掛けるのでしょうか?

え…足すのかな?掛けるのかな?

学校で教えていると、「確率を足すのか掛けるのか」で迷う生徒がとても多いです。

ここで一度、自分が何を求めているのか整理しましょう。

今回の問題は「取り出した2個が同じ色である確率」。

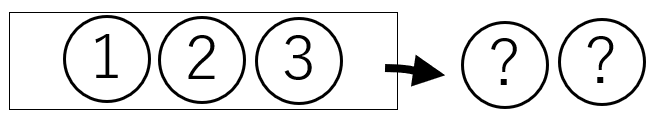

これは「2個とも赤である」か「2個とも白である」かのどちらかでOKです。

つまり、「どちらの場合でもいい」=どちらかが起こればよい

ということ。

「取り出した2個が同じ色である確率」は「2個とも赤」でもいいし、「2個とも白」でもOKです。

このようなときは、、確率を足します。

よって求める確率は、\(\displaystyle \frac{_4C_2}{_7C_2}+\frac{_3C_2}{_7C_2}=\frac{4\cdot 3}{7\cdot 6}+\frac{3\cdot 2}{7\cdot 6}=\frac{3}{7}\)

和の法則を使った求め方

確率の加法定理を使わずに求めてみましょう。

分母「赤玉4個、白玉3個の入った袋から2個の玉を同時に取り出す組合せ」は\(_7C_2\)

分子「取り出した2個が同じ色である組合せ」は「2個とも赤」の\(_4C_2\)通りと、「2個とも白」の\(_3C_2\)通りの合計\(_4C_2+_3C_2\)

よって求める確率は、\(\displaystyle \frac{_4C_2+_3C_2}{_7C_2}=\frac{4\cdot 3 + 3\cdot 2}{7\cdot 6}=\frac{18}{7\cdot 6}=\frac{3}{7}\)

和の法則も加法定理も似たようなもんだね。

場合の数を足すのか確率を足すのかの違いだね!

確率の加法定理が使えない確率

1から30までの30枚の番号札から1枚引くとき、その番号が2の倍数または3の倍数である確率を求めよ。

事象「引いた1枚の番号が2の倍数または3の倍数」次の2つの事象に分けて考えられます。

- 「2の倍数である」

- 「3の倍数である」

全事象を考える

まずは、「全事象を何にするか」を決めていきます。

なにがいいかな?

30枚の札から1枚を選ぶ組合せ!!

分母分子の要素数を考える

次に、分母分子の要素数を求めていきます。

分母:「30枚の札から1枚を選ぶ」

分母「30枚の番号札から1枚の選び方」は\(30\)通り。

分子:「2の倍数」

「2の倍数」は\(30÷2=15\)より\(15\)通り。

よって、「2の倍数の確率」は、\(\displaystyle \frac{15}{30}\)

分子:「3の倍数」

「3の倍数」は\(30÷3=10\)より\(10\)通り。

よって、「3の倍数の確率」は、\(\displaystyle \frac{10}{30}\)

確率を求める

さて問題です!「2の倍数の確率\(\frac{15}{30}\)」と「2個とも白の確率\(\frac{10}{30}\)」は、足す?それとも掛ける?

さっきと同じ!足す!!

ちょっと意地悪だったね。今回は単純に足してはいけないんだ。

なぬ!?

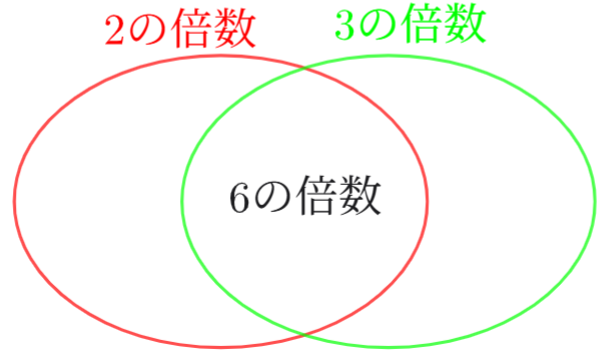

「2の倍数または3の倍数の確率」は「2の倍数の確率」と「3の倍数の確率」をそのまま足しても求まりません。

なぜなら、2つの事象が同時に起こる場合があるからです。

このような場合、「加法定理」がそのまま使えないのです。

加法定理が使えるのは、事象AとBが同時には起こらない(=排反)ときだけ。

今回、「6の倍数」であるとき、「2の倍数である」と「3の倍数である」が同時に成立してしまいます。

この重なりの部分を引いてあげることで、正しい確率が求められます。

6の倍数は\(30÷6=5\)より\(5\)通りであるから、6の倍数の確率は\(\displaystyle \frac{5}{30}\)

したがって、、\(\displaystyle \frac{15}{30}+\frac{10}{30}-\frac{5}{30}=\frac{2}{3}\)

なるほど!場合の数でも「重なりを引く」ってやったよね!

その通り!確率も同じで、重なりを引くのがポイントなんだ。

まとめ:確率の加法定理

さて、今回のまとめだよ!

事象A,Bが同時にはおこらないとき、つまり\(A\cap B=\emptyset\)のとき、事象A,Bは互いに排反であるという。

事象A,Bが互いに排反であるとき、確率の加法定理が成り立つ

\(P(A\cap B)=P(A)+P(B)\)

(AまたはBの確率)=(Aの確率)+(Bの確率)

ありがとうございました!!

コメント