こんにちは!みらびの準備室の「さん」です。

私は、高校で数学と情報の教員をやっています。

「プログラミング準備室」では、共通テスト情報Ⅰで出題される「プログラミング」について学べます。

今回はこれまで【第0回〜第9回】にわたって解説してきた内容を、今回はぎゅっと1記事にまとめて復習できるようにしました。

今まで学んだことがいろいろありすぎて、ちょっと混乱してきたかも…。

OK!だから今回は、おさらい回として、ひとつずつ順番に確認していこう!

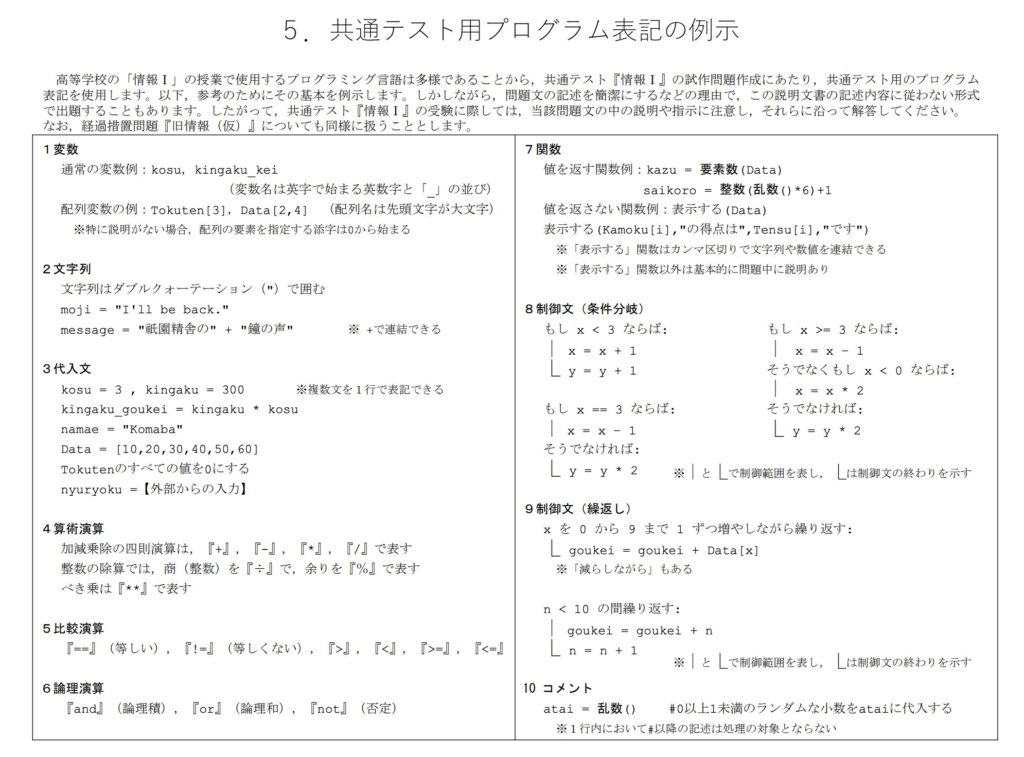

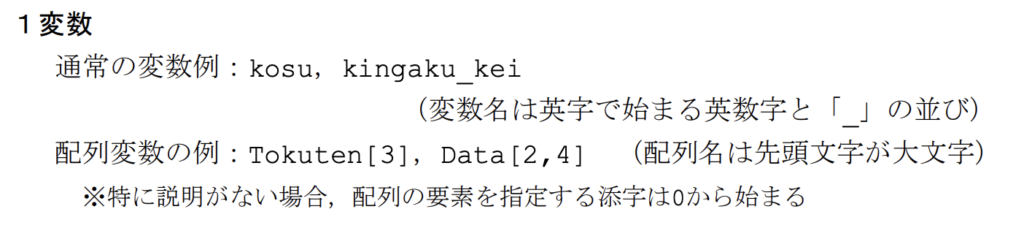

変数

変数って「箱」ってイメージで習ったよね?

その通り!プログラムの中で、値を一時的に保存しておける“名前付きの箱”のことを変数って言うんだったね。

あれ?たしか、「たくさんの箱を並べて使える方法」もあった気が…?

よく思い出したね!それが 配列 っていう仕組み。たくさんの値を、ひとつの変数でまとめて管理する方法なんだ。

変数とは、「プログラムの中でデータを保存するための“名前付きの箱”」のようなものです。

また、配列とは、「同じ種類のデータをまとめて管理したいとき」に使います。

配列には、1次元配列と2次元配列があります。

プログラム例

(1) kosu = 3

(2) 表示する(kosu)

3

(1) tensu = [80, 70, 90]

(2) 表示する(tensu[1])

70

(1) Tensu = [ [80, 70, 90], [65, 85, 75] ]

(2) 表示する(sugaku[1][2])

75

ポイント

- 変数は、値を保存して再利用できる「箱」

- 配列は、たくさんの値をひとまとめに保存できる箱の集まり

- 配列では、番号(インデックス)を使って中身を取り出す

- 番号は 0からスタートするので注意!

0番目から数えるってとこは忘れないようにしなきゃ。

共通テストでも定番だから、しっかり確認しておこうね。

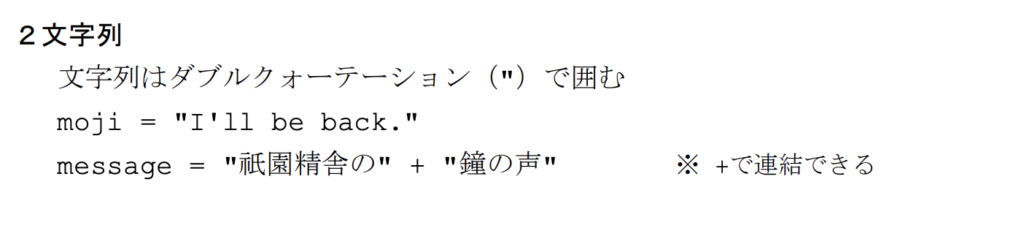

文字列

えっと… 「1」と「”1″」は違うんだったよね?

ナイス思い出し!

文字列とは、「こんにちは」や「Aさん」など、文字が並んだデータのことです。

プログラムの中では、「”」ダブルクォーテーションで囲って表します。

プログラム例

(1) message = “こんにちは!”

(2) 表示する(message)

こんにちは!

ポイント

- 文字列は ” で囲むのがルール。

- 変数に文字列を入れるときも “○○” の形で書く。

- “message” のように文字列として囲むと、変数の中身は表示されないので注意!

PCは、見た目だけじゃ判断できないってことだね。

文字列は文章を扱うときに欠かせないから、正しく使い分けようね。

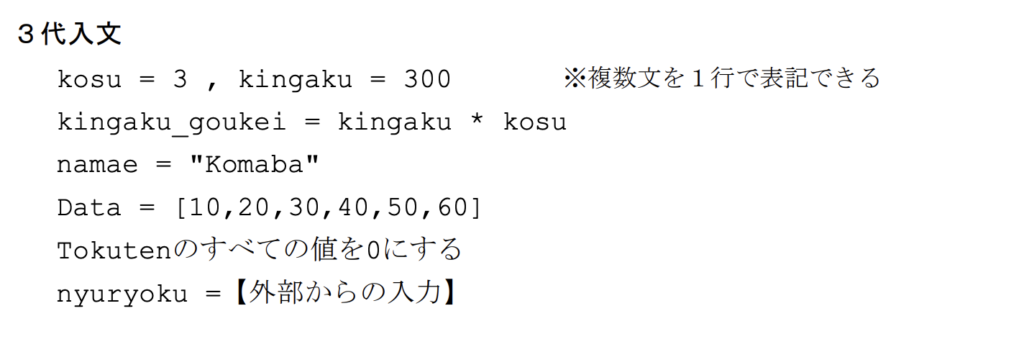

代入文

あ、これは覚えてるかも!変数にデータを入れるやつだよね?

その記憶、バッチリ合ってるよ!プログラムの「=」は、「等しい」じゃなくて「代入」って意味だったね。

代入文とは、変数に値を入れる命令のこと。

プログラム例

(1) kosu = 3

(2) kosu = 5

(3) 表示する(kosu)

5

ポイント

- 「=」は「等しい」じゃなくて「代入」!

- 右側の値を、左側の変数に入れるという操作。

- 同じ変数に何度でも代入できるけど、前の値は消えるので注意!

「kosu = 3」って書いたら、kosu って箱に 3 が入るんだったよね。

そうそう!変数と代入は、プログラムの基本中の基本だよ!

詳しくはこちら → 第2回 変数・代入文・値

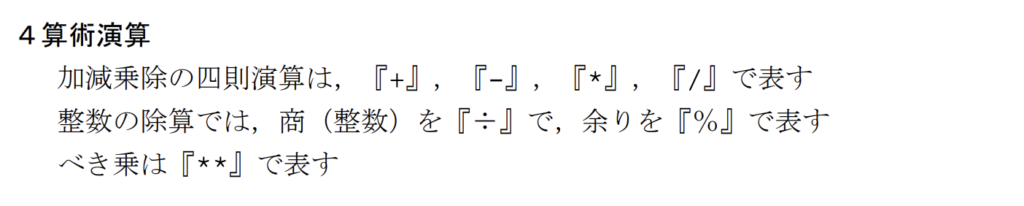

算術演算

これは覚えてる!足し算とか引き算とかできるやつだよね?

そう。掛け算は「×」じゃなくて「*」、割り算は「/」を使うんだったね。

算術演算とは、数値を使って計算を行う操作のこと。

プログラム例

(1) 表示する(10 + 5)

15

(1) 表示する(10 % 3)

(2) 表示する(2 ** 4)

1

16

(1) 表示する(2 + 3 * 4)

14

(1) 表示する((2 + 3) * 4)

20

ポイント

- 「 * 」 は 掛け算

- 「 / 」 は 割り算

- 「 ** 」 は べき乗(2の3乗など)!

- 「 // 」 は 整数としての商

- 「 % 」 は 余り 。

- 計算の順番がある!優先順位に気をつけて、必要に応じて ( ) を使おう!

掛け算は 「 * 」、割り算は 「 / 」、余りは 「 % 」、べき乗は 「 ** 」…

いいね!算術演算はどんなプログラムにも登場する超基本だから、使い方と記号はしっかりマスターしておこう!

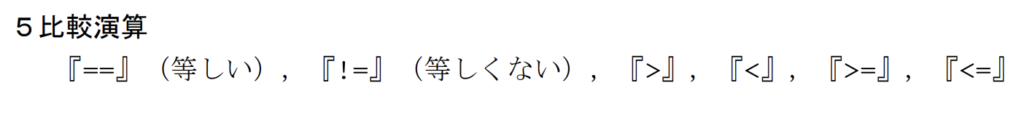

比較演算

たしか、「 == 」とか「 > 」とか使って、結果が「 True 」とか「 False 」で返ってくるんだった気がする!

その通り!よく覚えてたね。

比較演算とは、2つの値を比べて「正しい(True)」か「間違い(False)」かを判断する演算です。

※ = は代入の意味になるので、「等しいかどうか」の判断には必ず == を使おう!

プログラム例

(1) 表示する(3 == 3)

(2) 表示する(5 != 4)

(3) 表示する(6 < 2)

True

True

False

(1) score = 75

(2) 表示する(score >= 80)

False

ポイント

- 「 == 」は「等しいか」

- 「 != 」は「等しくないか」

- 「 = 」(代入) と「 == 」(比較) の違いに注意!

- 結果は True / False の2択。

よしよし、True と False で結果が返るの、思い出してきた!

比較演算は、プログラムに「条件」を与えるための超重要なパーツだから、確実に押さえておこう!

詳しくはこちら → 第4回 比較演算と論理演算

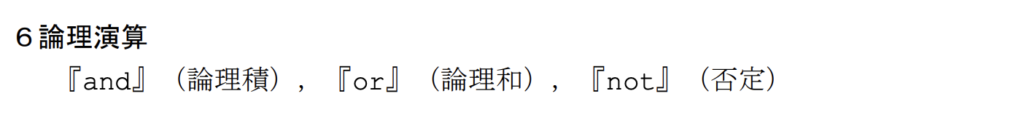

論理演算

たしか… and とか or ってやつが出てきたはず!

論理演算は、複数の条件を組み合わせて判断するときに使うよ。

論理演算とは、いくつかの比較を組み合わせて「正しい(True)」か「間違い(False)」かを判断するための演算です。

プログラム例

(1) 表示する(5 > 3 and 8 < 10)

(2) 表示する(3 > 7 or 6 == 6)

True

True

(1) 表示する(not 7 <= 10)

False

ポイント

- and → 全部が True なら True

- or → どれか1つでも True なら True

- not → True ⇄ False をひっくり返す

and は「全部OKのとき」、or は「どれか1つでもOKのとき」って覚えて大丈夫?

うん、それでバッチリ!論理演算は、条件を組み合わせるときの“つなぎ役”だから、使い方に慣れておこうね。

詳しくはこちら → 第4回 比較演算と論理演算

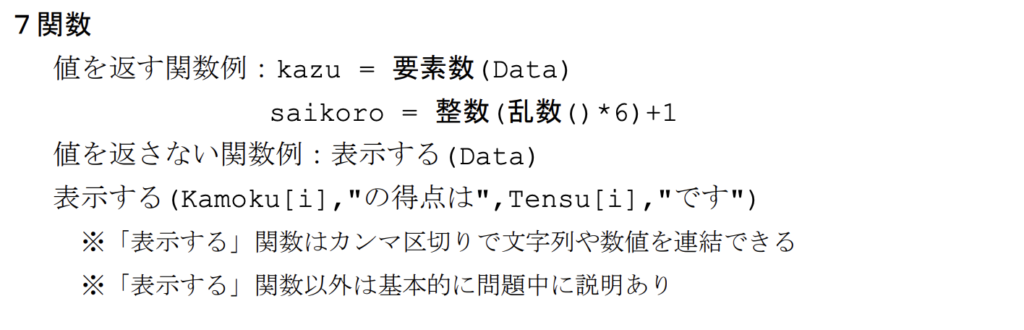

関数

関数って、なんか処理をまとめるやつだったよね?

その感覚でOK!関数は「よく使う処理に名前をつけてまとめておく仕組み」だよ。

関数とは、一連の処理に名前をつけて、あとから何度でも呼び出せるようにする機能です。

共通テストでも「関数の呼び出し」や「引数」「戻り値」といった考え方がよく出てきます。

- 引数(ひきすう):関数に渡す情報(材料)

- 戻り値(もどりち):関数が返す結果(出力)

プログラム例

あいさつ(名前)… 引数として「名前」が与えられ,「こんにちは、名前 さん!」と表示する関数。

(1) あいさつ(“タロー”)

(2) あいさつ(“ハナコ”)

こんにちは、タローさん!

こんにちは、ハナコさん!

整数(値)… 引数として「値」が与えられ,小数を切り捨てた整数が戻り値となる関数。

(1) a = 整数(3.75)

(2) 表示する(a)

3

ポイント

- 関数には 引数(材料)を渡して処理をさせる

- 必要に応じて 戻り値(結果)を返す関数もある

- 一度定義すれば、何度でも使い回せるのでとても便利!

思い出してきた!引数が材料で、戻り値が結果…って感じだよね?

その通り!関数はプログラムを効率よく・読みやすくする大事なしくみだよ。

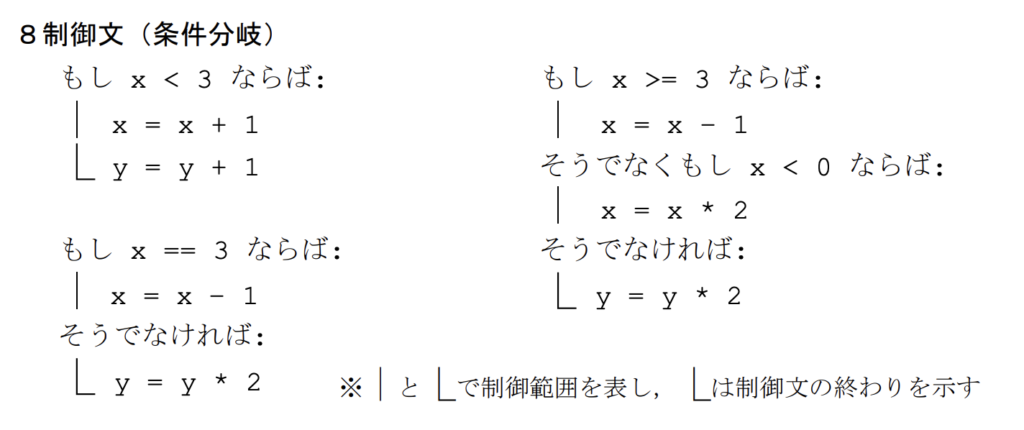

制御文(条件分岐)

このへんは覚えてるかも!「もし○○なら〜する」ってやつだよね?

バッチリ!ある条件に応じて、処理を切り替えるときに使うんだよ。

条件分岐文は、条件に応じて処理を分ける命令文です。

「もし〜ならば」「そうでなくもし〜ならば」「そうでなければ」の3つを使い分けて書きます。

プログラム例

(1) tensu = 75

(2) もし tensu >= 80 ならば:

(3) I 表示する(“合格です!”)

(4) そうでなくもし tensu >= 60 ならば:

(5) I 表示する(“追試です。”)

(6) そうでなければ:

(7) L 表示する(“不合格です。”)

追試です。

このように、点数に応じて出力を変えることができます。

複数の分岐を組み合わせれば、より細かい判断が可能です。

ポイント

- 「もし〜ならば」 は、条件が合っていれば処理を実行

- 「そうでなくもし〜ならば」 は、上の条件が合わないときの別条件

- 「そうでなければ」 は、どれにも当てはまらなかったときの処理

- 条件式には 比較演算(例:>=、==)などを使う

点数で判定するやつ、前に問題でやったやつだ〜!

その通り!条件分岐が使えると、「判断するプログラム」が作れるようになるよ。

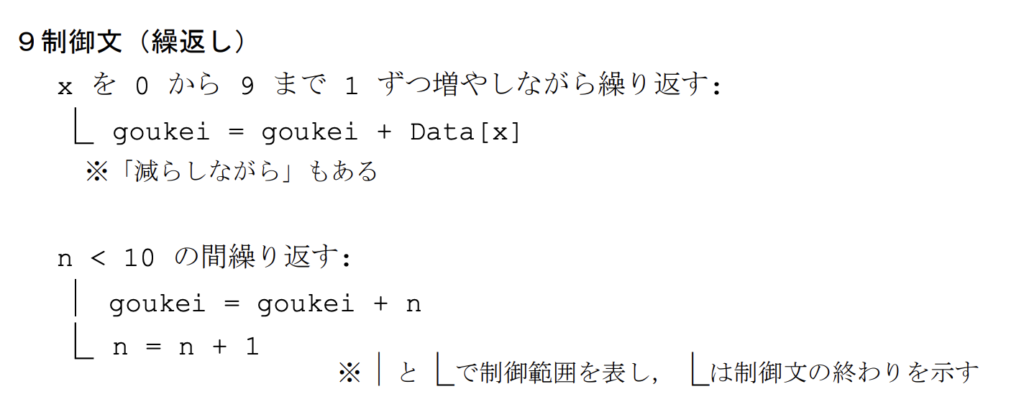

制御文(繰り返し)

繰り返しって、2種類あったよね?

「条件繰り返し文」と「順次繰り返し文」があったね。どちらも共通テストの頻出項目だよ!

繰り返し文は、同じ処理を何度も実行したいときに使う命令です。

プログラム例

(1) count = 3

(2) count > 0 の間繰り返す:

(3) I 表示する(count)

(4) L count = count – 1

3

2

1

count > 0 の間だけ繰り返しが行われ、count = 0 になるとループ終了です。

(1) i を 0 から 4 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:

(2) L 表示する(i)

0

1

2

3

4

1ずつ増やして、4まで繰り返します。

ループ変数 i の値が順番に変わっていきます。

ポイント

- 条件繰り返しは「〜の間繰り返す」

- 順次繰り返しは「〜を〜まで〜ずつ増やしながら繰り返す」

- 回数が決まっているときに便利!

- 繰り返しの中で変数を操作すると、ループの動きが変わる

よし、これもだいぶ思い出してきた!

すばらしい!ここまで理解できていれば、もう安心だよ!

詳しくはこちら → 第6回 条件繰り返し文 第7回 順次繰り返し文

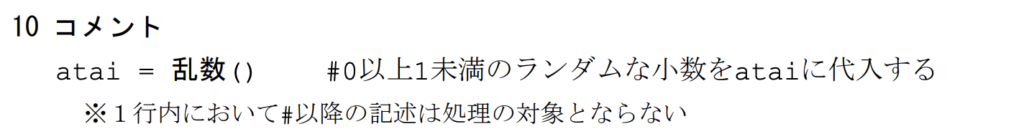

コメント

「コメント」は初めて出てきたね。プログラムの中に書ける「説明メモ」だと思えばOK!

コメントは、コードの意味をわかりやすくするための説明文です。

プログラムを読んだ人(自分や他人)が、内容を理解しやすくなります。

- # を使って書く

- コンピュータはコメントを実行しない

- 後で見返したときの理解を助ける

- チームで作業する場合の情報共有にも役立つ

プログラム例

(1) #カウントダウンの開始

(2) count = 3

(3) count > 0 の間繰り返す:

(4) I 表示する(count)

(5) L count = count – 1

(6) #終わったら終了と表示する

(7) 表示する(“終了!”)

3

2

1

終了!

ポイントは1行目と6行目!

この2つは コメントなので、表示もされず、処理もされません。

ポイント

- コメントは、コードの意味を「人に伝えるため」の文章

- 先頭に「#」をつけると、その行はすべてコメントになる

- 実行には影響しないけれど、読みやすさやミス防止に大きく貢献!

あとから見直したときに、「あれ?なんでこう書いたんだっけ?」ってならないですみそう。

その通り!プログラミングに慣れてきたら、「自分や他の人に説明するつもりで書く」っていうのが大事なんだ。

まとめ

ふぅ~、ついにここまで来たか!最初は何もわからなかったけど、意外と分かるようになった気がするよ!

うん、ここまで本当によく頑張ったね!「共通テスト用プログラム表記」で必要な項目は、これですべて学び終わったよ。

このシリーズでは、共通テスト情報Ⅰに出てくる「プログラム表記」の理解に向けて丁寧に学んできました。

あれ…最初の頃の自分に「大丈夫だよ」って言ってあげたいかも。

その気持ち、とっても大事!理解できたことは、自信につながるからね。

知識が身についたら、あとは実践あるのみ!

• 問題集や過去問に挑戦してみよう!

• 分からないところはこのシリーズで振り返ろう!

• 自分で簡単なプログラムを作って動かしてみるのもおすすめ!

さん先生、本当にありがとう。なんだか、ちょっとプログラミングが楽しくなってきた!

こちらこそ!一緒に学んでくれてありがとう。この知識が、テストだけじゃなくて、未来の自分の武器になるといいね。

次のステップへ、しっかり準備して進んでいこう!

コメント