今日の板書はこれ!

\(a^2=b^2+c^2-2bc\cos{A}\)

\(b^2=c^2+a^2-2ca\cos{B}\)

\(c^2=a^2+b^2-2ab\cos{C}\)

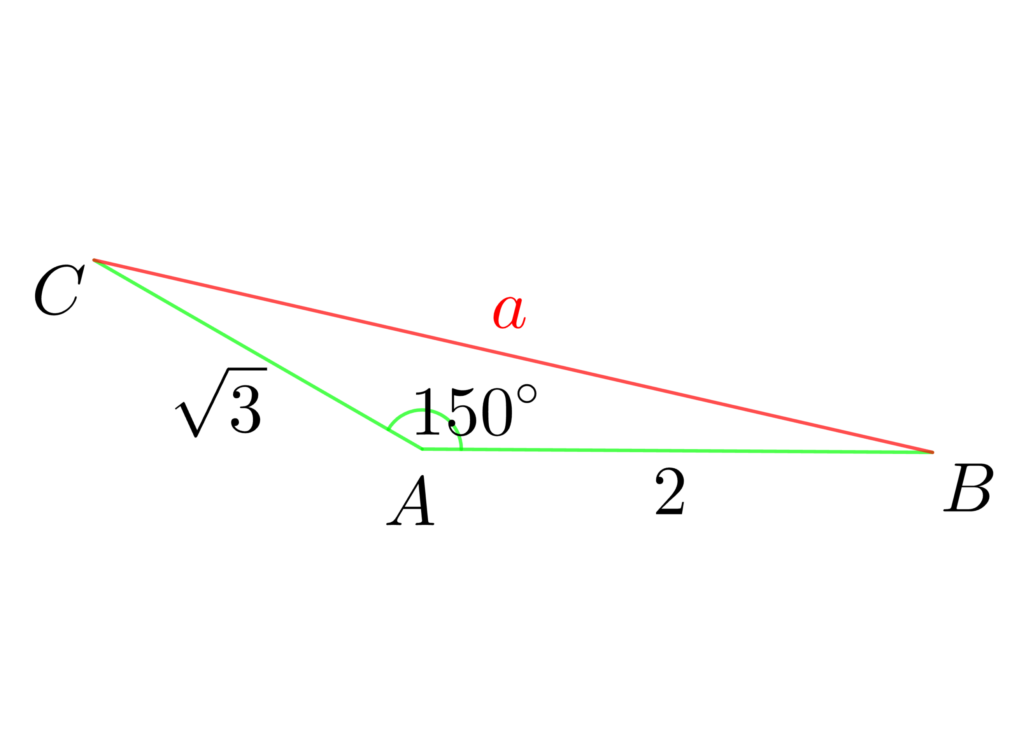

(1) △ABCにおいて、\(b=\sqrt{3}\) 、\(c=2\)、\(A=150°\) のとき、\(a\) を求めよ。

(1) 余弦定理より

\(\color{red}{a^2}=\color{lime}{{(\sqrt{3}\:)}}^2+\color{lime}{{2\:}}^2\)

\(-2\cdot\color{lime}{\sqrt{3}}\cdot \color{lime}{2}\cdot\color{lime}{\cos{150°}}\)

\(=3+4-2\cdot\sqrt{3}\cdot 2\cdot\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right)\)

\(= 13\)

よって \(a>0\) より \(a=\sqrt{3}\)

(2) △ABCにおいて、\(b=\sqrt{6}\) 、\(A=45°\)、\(B=60°\) のとき、\(a\) を求めよ。

(2) 余弦定理より

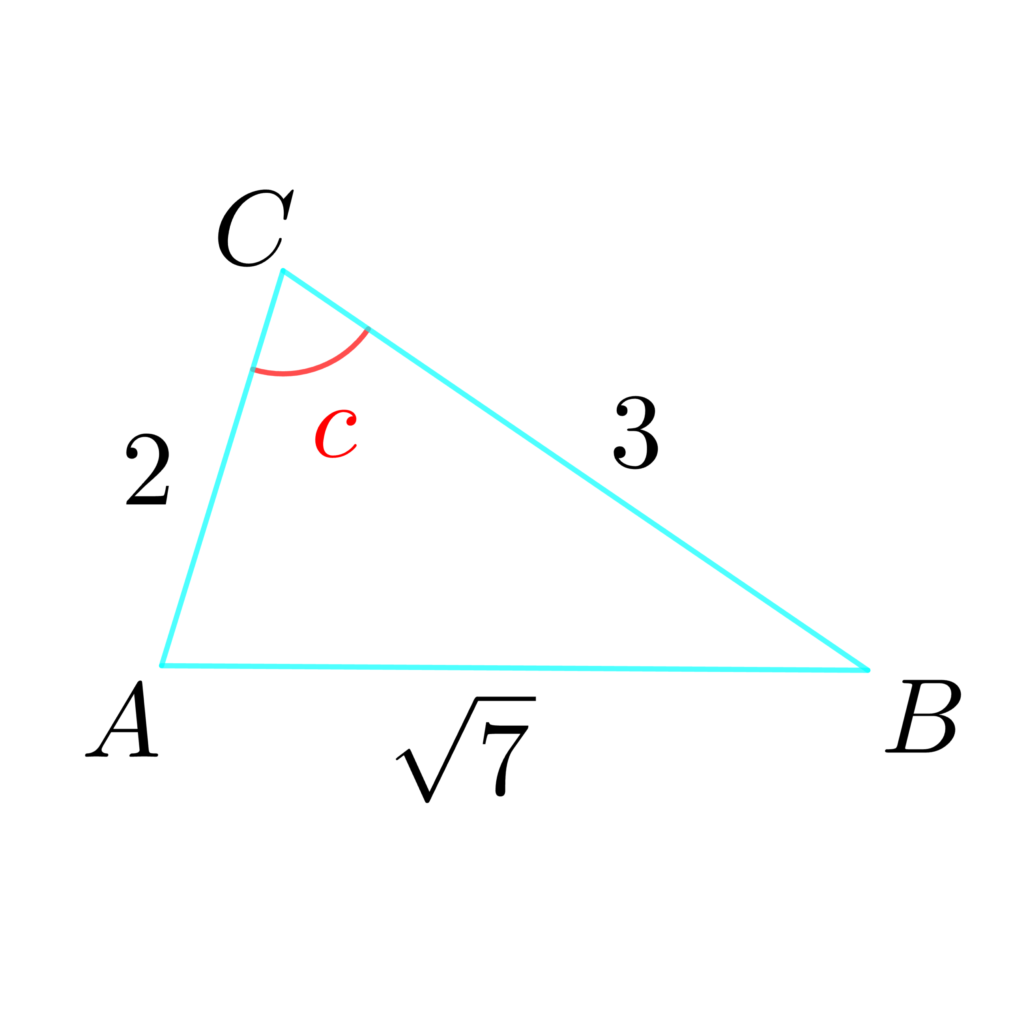

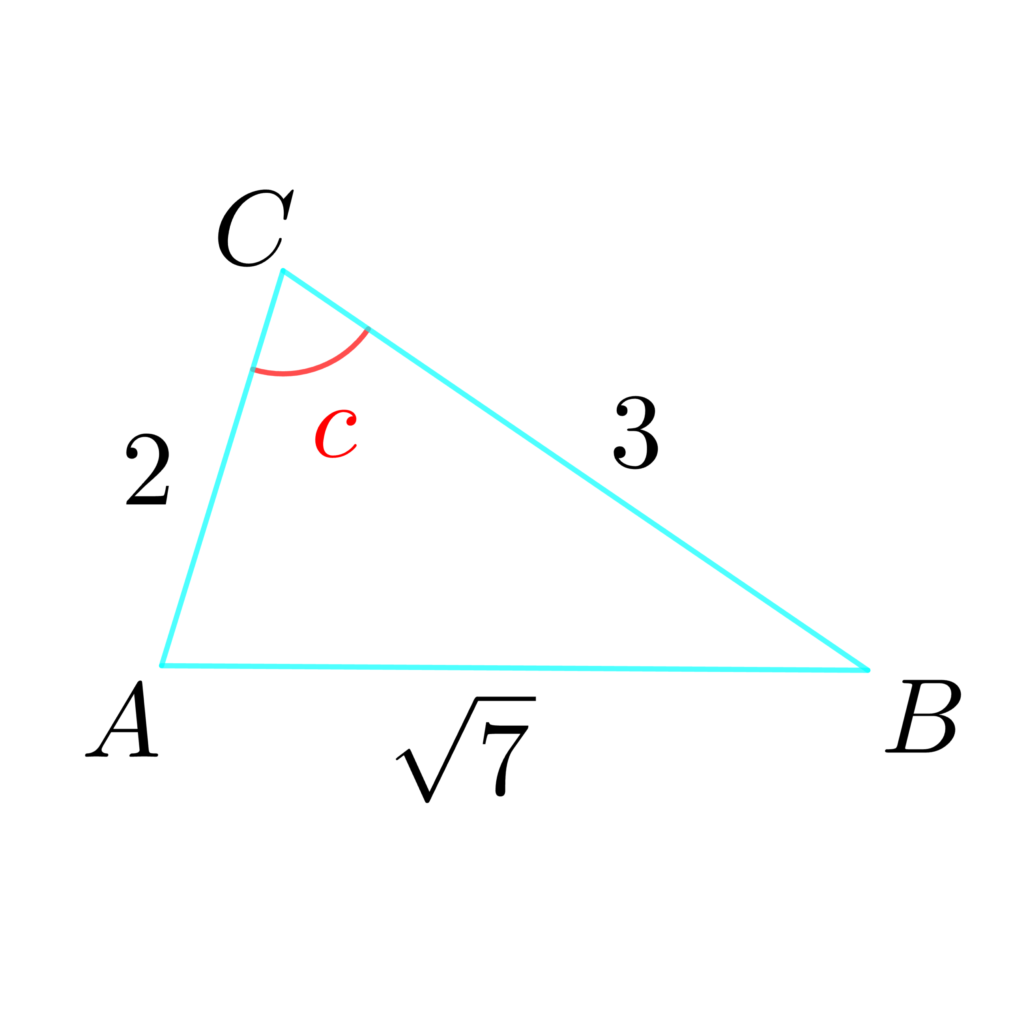

\(\displaystyle \cos{C}=\frac{\color{deepskyblue}{3}^2+\color{deepskyblue}{2}^2-(\color{deepskyblue}{\sqrt{7}})^2}{2\cdot \color{deepskyblue}{3}\cdot \color{deepskyblue}{2}}=\frac{1}{2}\)

よって

\(C = 60°\)

もっと詳しく願いします!!

「人より勉強に時間がかかる」と感じていませんか?

私の学校にも、同じ悩みを抱えて苦しんでる生徒がたくさんいます。

• 「教科書や参考書の内容がわからなくて、読むのに時間がかかる」

• 「解答の意味が理解できず、勉強が進まない」

教科書や参考書の内容を理解するには、「自分なりに噛み砕いて考える力」が必要です。

でも大丈夫!

このサイトでは、私が受けた質問や、つまずきポイントをもとに、わかりやすく解説していきます。

「噛み砕き方」がわかれば、文章はぐっと読みやすくなります!

余弦定理

正弦定理の次は余弦定理?

余弦はcosのことだよ!

\(a^2=b^2+c^2-2bc\cos{A}\)

\(b^2=c^2+a^2-2ca\cos{B}\)

\(c^2=a^2+b^2-2ab\cos{C}\)

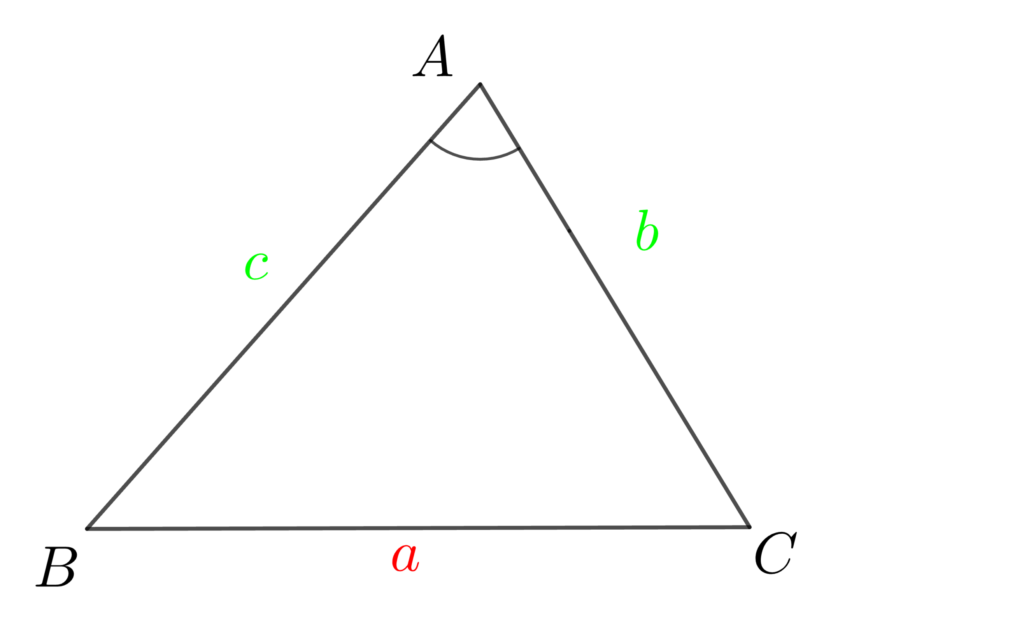

余弦定理は「隣り合う2辺とその間の角から対辺が分かる式」です。

この式をそのまま暗記するのではなく、図でイメージできるようにしておきましょう。

記事の後半で導出はしますが、余弦定理はもともと「三平方の定理」を使っています。

三平方の定理「\(a^2=b^2+c^2\)」に「\(-2bc\cos{A}\)」が加わったと考えれば、覚えやすいと思います。

余弦定理の使い方①

実際にはどうやって使うの?

余弦定理は「2辺とその間の角から対辺が分かる式」だったね。

このイメージを持っていると忘れにくくなり、どんな時に余弦定理を使えばいいかが分かるようになります。

次の例題で余弦定理を使ってみましょう。

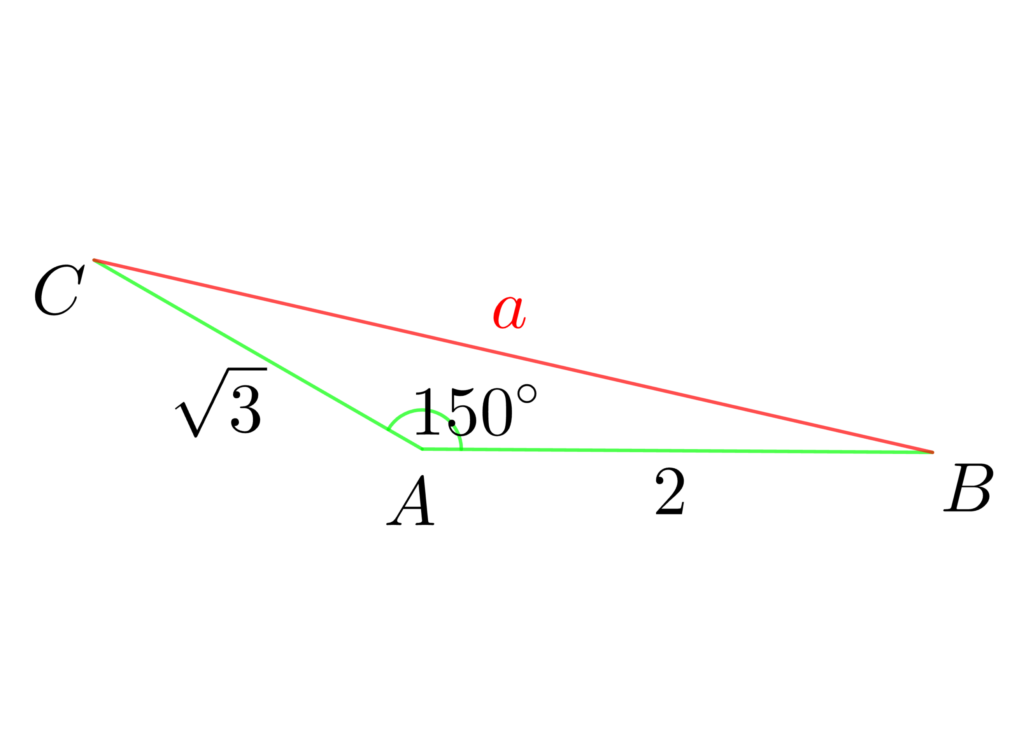

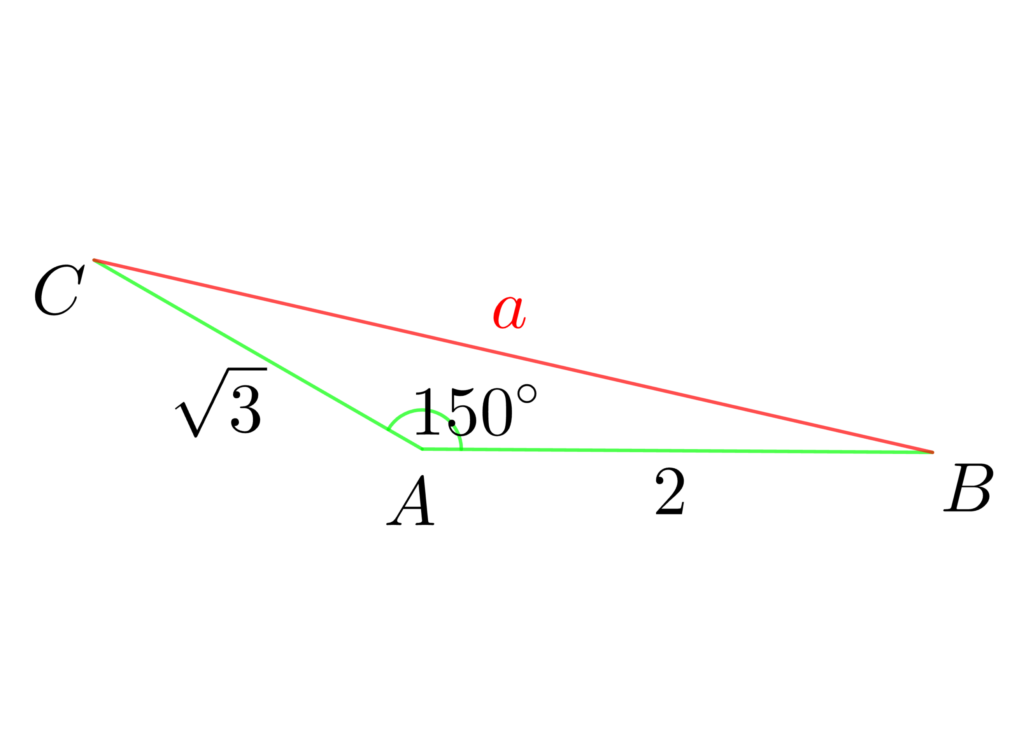

△ABCにおいて、\(b=\sqrt{3}\) 、\(c=2\)、\(A=150°\) のとき、\(a\) を求めよ。

まずは、図を書いてみます。

「2辺とその間の角から、対辺を求めるんだな」と認識できれば、あとは余弦定理を使いましょう。

よって \(a>0\) より \(a=\sqrt{3}\)

余弦定理の使い方②

次は、余弦定理を少し変形した式を使ってみよう!

余弦定理を「\(\cos =\)」の形に変形します。

\(\color{red}{a^2=b^2+c^2-2bc\cos{A}}\) より

\(2bc\cos{A}=b^2+c^2-a^2\)

よって \(\displaystyle\color{red}{\cos{A}=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} }\)

この式は、「3辺から角が分かる式」です。

式変形のイメージがあれば、暗記しようと頑張らなくても頭の中で導出することができます。

次の例題でこの式を使ってみましょう。

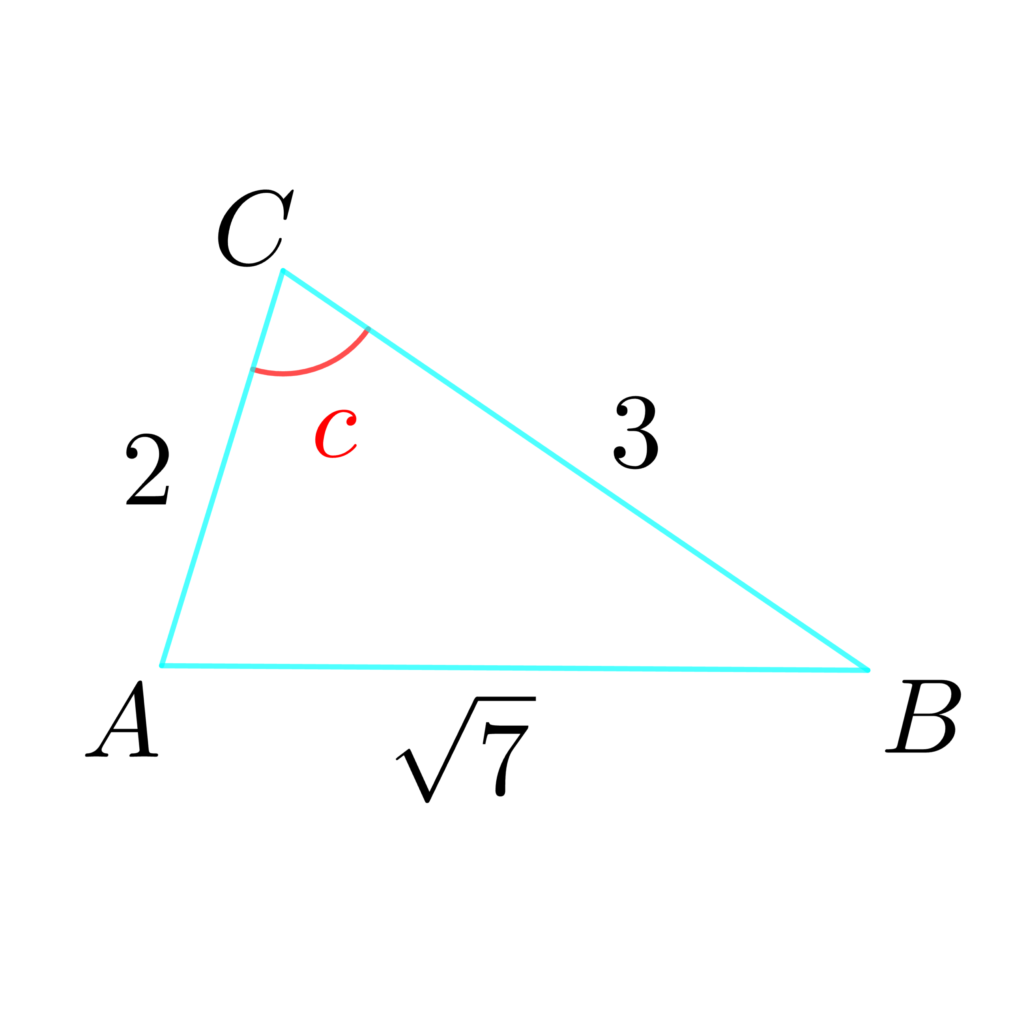

△ABCにおいて、\(b=\sqrt{6}\) 、\(A=45°\)、\(B=60°\) のとき、\(a\) を求めよ。

まずは、図を書いてみます。

「3辺から、角を求めるんだな」と認識できれば、あとは余弦定理を使いましょう。

よって \(C = 60°\)

余弦定理が成り立つ理由

余弦定理はもともと三平方の定理ってどういうこと?

余弦定理を導出してみよう!

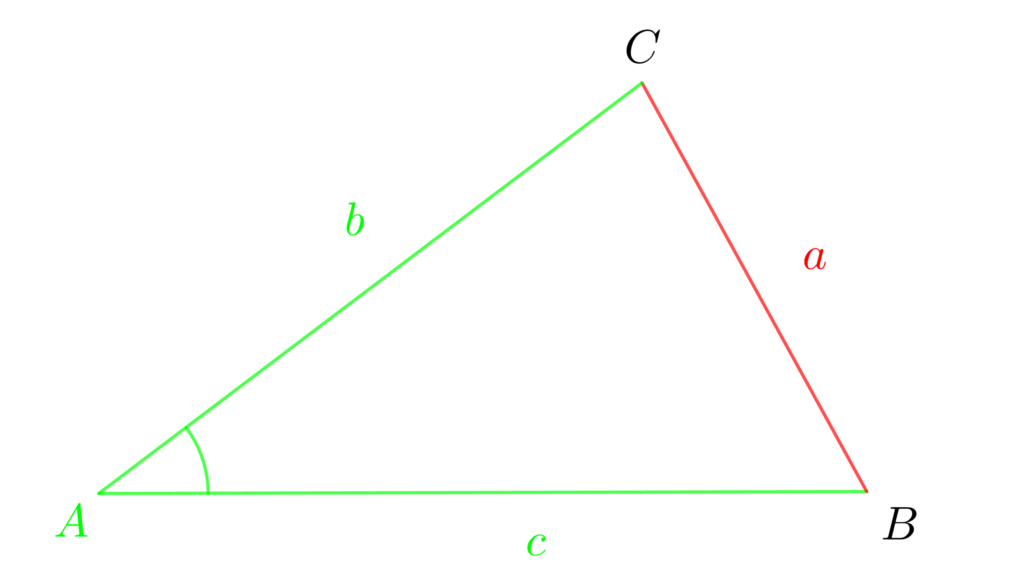

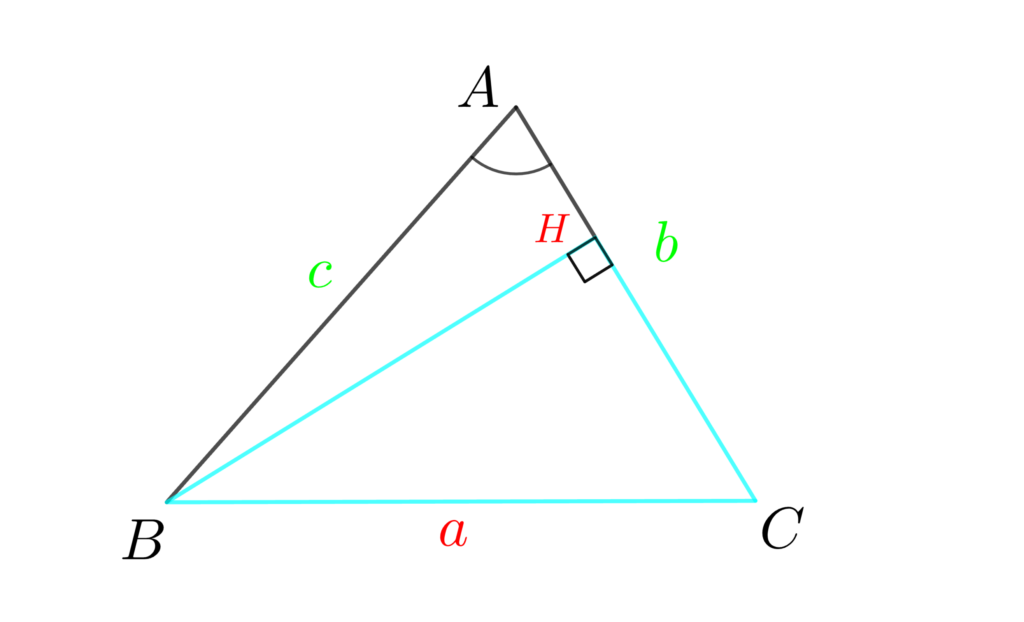

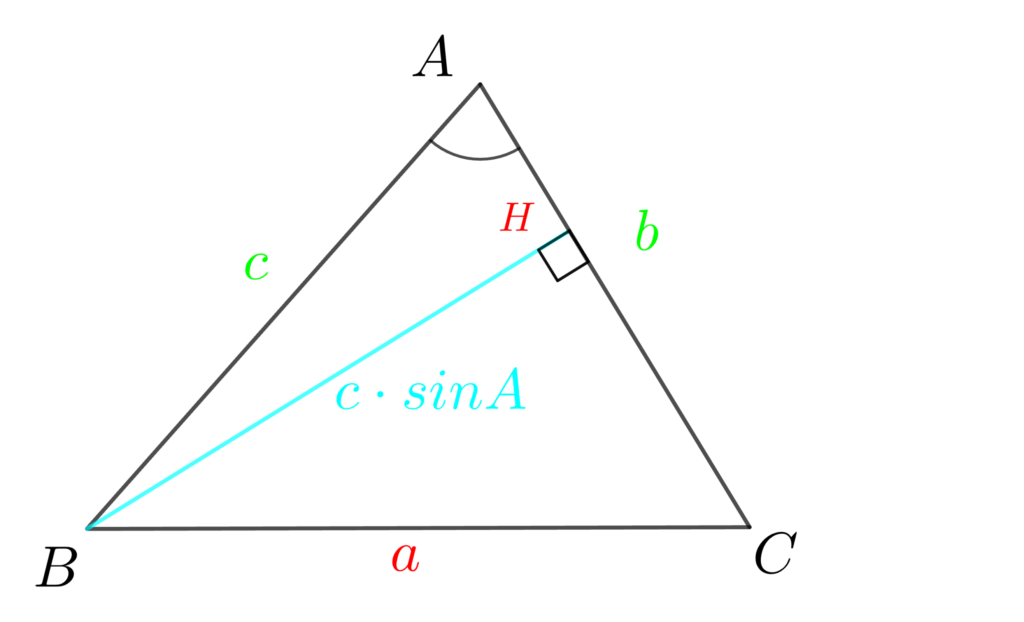

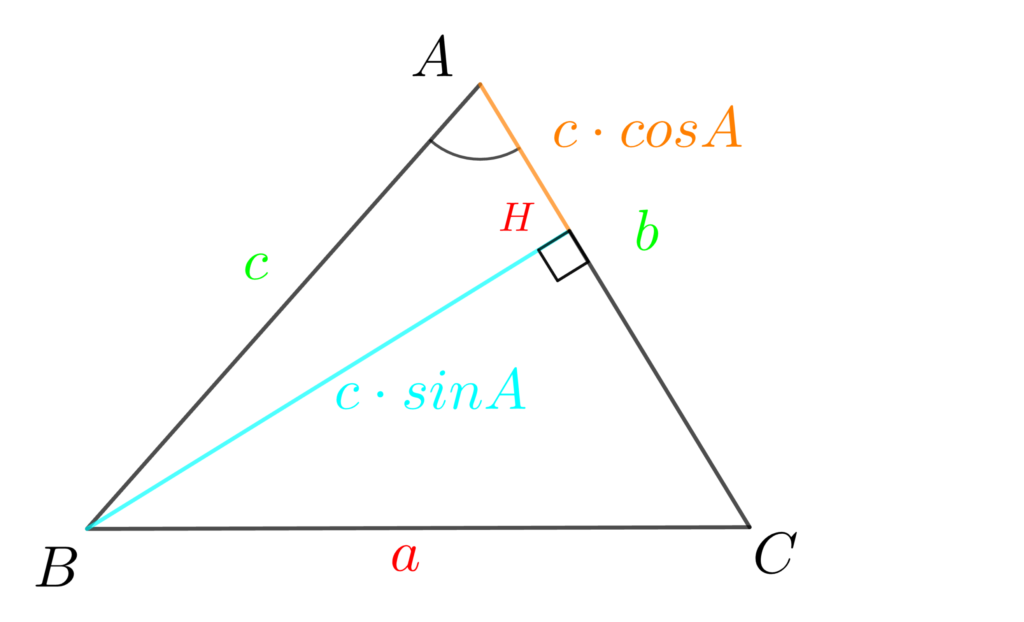

次の三角形で余弦定理 \(a^2=b^2+c^2-2bc\cos{A}\) を導出していきます。

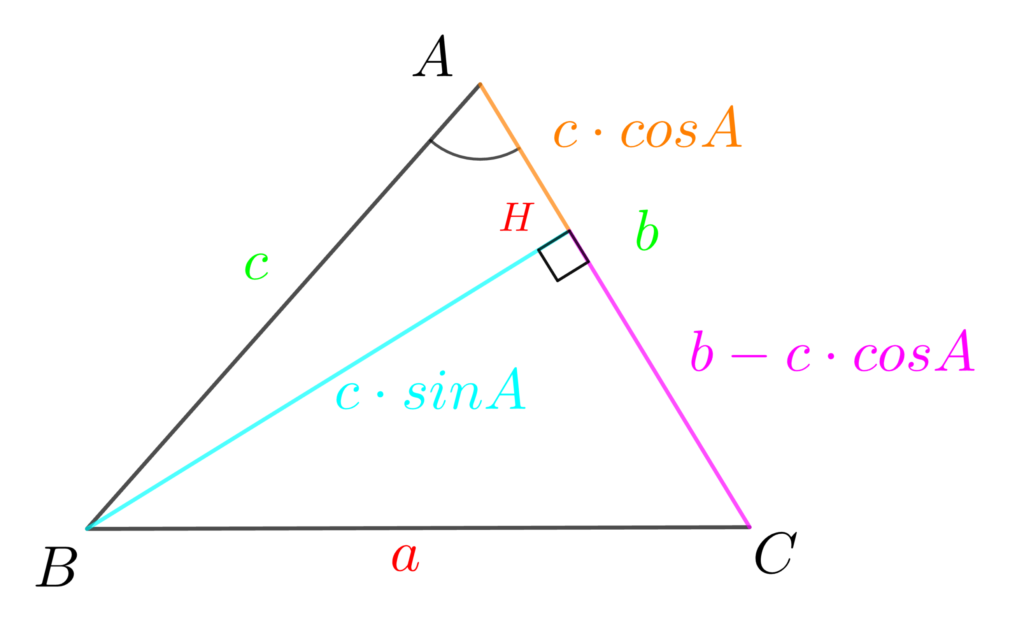

頂点BからACに垂線を引き、水色の直角三角形BCHで「三平方の定理」を使うと、それが「余弦定理」となります。

直角三角形BCHの1つの辺BCの長さは \(a\) と分かっていますので、残りの2辺BH、CHを求めていきます。

まずは、辺BHを考えます。直角三角形ABHより、\(BH=c\cdot\sin{A}\)

次に、辺CHを考えます。直角三角形ABHより、\(AH=c\cdot\cos{A}\) ですので、\(CH=b – c\cdot\cos{A}\)

直角三角形BCHの3辺の長さが求まりましたので、あとは「三平方の定理」を使い「余弦定理」が導出します。

相互関係式 \({\sin{A}\:}^2+{\cos{A}}^2=1\) を使ったよ!覚えてるかな?

まとめ:余弦定理

さて、今回のまとめだよ!

余弦定理は「隣り合う2辺とその間の角から対辺が分かる式」であり、「3辺から角が分かる式」です。

\(a^2=b^2+c^2-2bc\cos{A}\)

\(b^2=c^2+a^2-2ca\cos{B}\)

\(c^2=a^2+b^2-2ab\cos{C}\)

(1) △ABCにおいて、\(b=\sqrt{3}\) 、\(c=2\)、\(A=150°\) のとき、\(a\) を求めよ。

(1) 余弦定理より

\(\color{red}{a^2}=\color{lime}{{(\sqrt{3}\:)}}^2+\color{lime}{{2\:}}^2\)

\(-2\cdot\color{lime}{\sqrt{3}}\cdot \color{lime}{2}\cdot\color{lime}{\cos{150°}}\)

\(=3+4-2\cdot\sqrt{3}\cdot 2\cdot\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right)\)

\(= 13\)

よって \(a>0\) より \(a=\sqrt{3}\)

(2) △ABCにおいて、\(b=\sqrt{6}\) 、\(A=45°\)、\(B=60°\) のとき、\(a\) を求めよ。

(2) 余弦定理より

\(\displaystyle \cos{C}=\frac{\color{deepskyblue}{3}^2+\color{deepskyblue}{2}^2-(\color{deepskyblue}{\sqrt{7}})^2}{2\cdot \color{deepskyblue}{3}\cdot \color{deepskyblue}{2}}=\frac{1}{2}\)

よって

\(C = 60°\)

また一つ賢くなった!

コメント