今日の板書はこれ!

- 起こりうる全ての場合の数を「漏れなく・重複なく」数え上げること。

- 和の法則と積の法則を使い効率よく数えること。

2つの事柄A,Bがあり、Aがm通り、Bがn通りとし、A,Bが同時に起こらないとする。

このとき、AまたはBのどちらかが起こる場合の数は m+n 通り。

事柄Aがm通り起こり、そのいずれの場合に対しても、事象Bがn通り起こるとする。

このとき、AとBがともに起こる場合の数は m×n 通り。

もっと詳しく願いします!!

現役教員として数学を教えている「さん」と申します。

「人より勉強に時間がかかる」と感じていませんか?

私の学校にも、同じ悩みを抱えて苦しんでる生徒がたくさんいます。

• 「教科書や参考書の内容がわからなくて、読むのに時間がかかる」

• 「解答の意味が理解できず、勉強が進まない」

教科書や参考書の内容を理解するには、「自分なりに噛み砕いて考える力」が必要です。

でも大丈夫!

このサイトでは、私が受けた質問や、つまずきポイントをもとに、わかりやすく解説していきます。

意味から理解し、噛み砕き方をマスターしましょう!!

場合の数の数え方

これから場合の数を数えていこう!

次の例題を考えてみましょう。

\(\color{deepskyblue}{大}\color{hotpink}{小}\)2個のサイコロを同時に投げる。

(1) 目の和が5の倍数になる場合は何通りあるか。

(2) \(\color{deepskyblue}{大きいサイコロ}\)の目が3以上で、\(\color{hotpink}{小さいサイコロ}\)の目が偶数になる場合の数は何通りあるか。

数え方の1つ目のポイントは「起こりうる全ての場合の数を漏れなく・重複なく数え上げること」です。

複雑な問題になればなるほど、数え忘れていたり、同じものを2度数えていたりしてしまいます。

大切なポイントですのでもう一度、「漏れなく・重複なく」数えましょう。

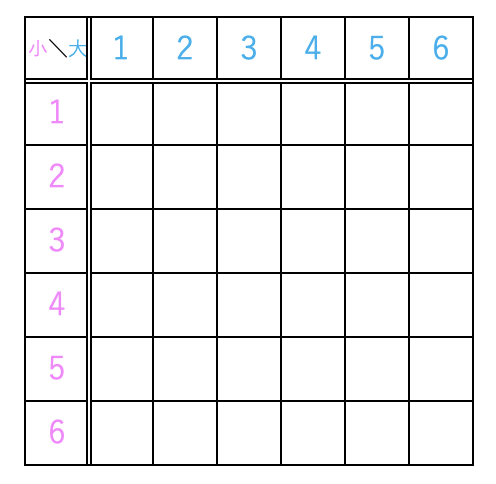

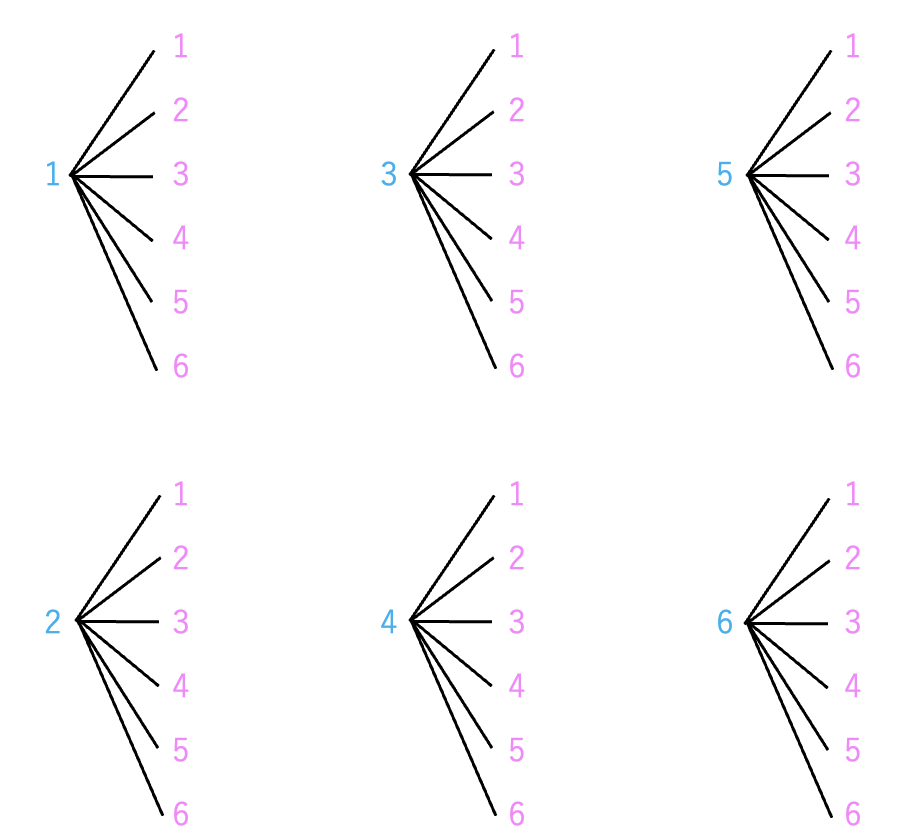

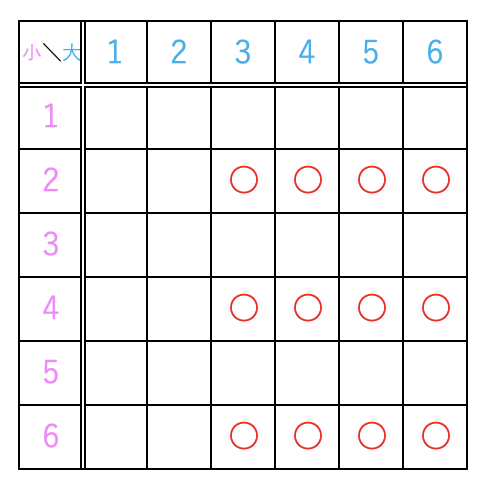

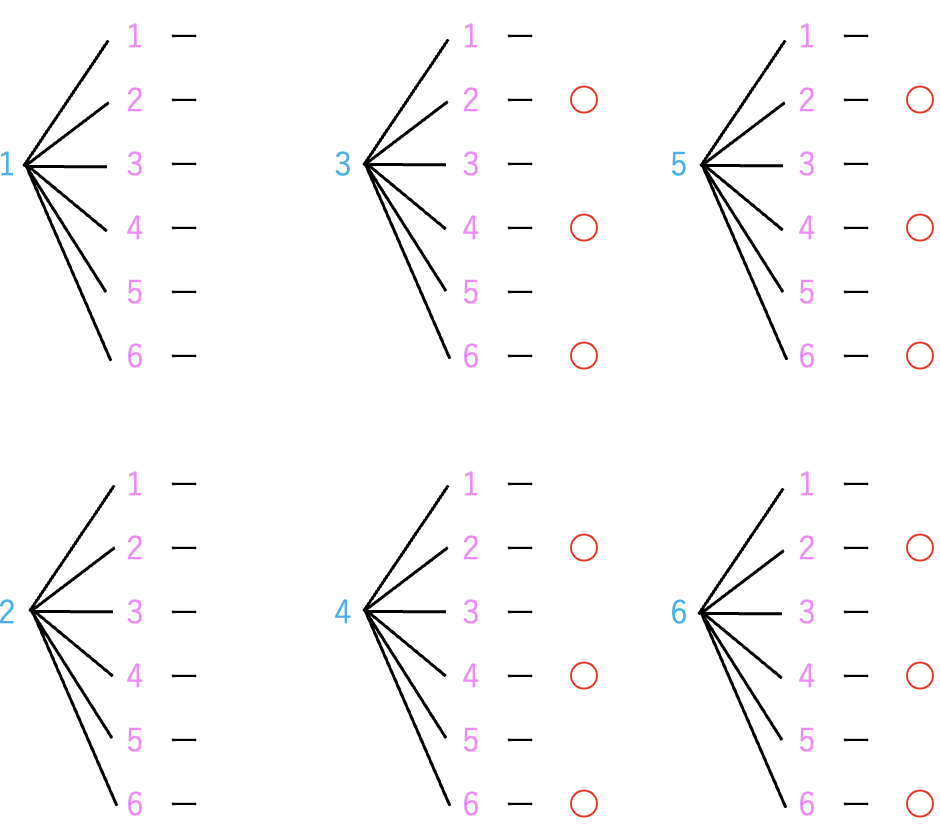

「漏れなく・重複なく」考えるために表や樹形図を活用します。

まずは、(1) 目の和が5の倍数になる場合が何通りあるのかを数えていきます。

表や樹形図から、合計で7通りあることがわかりました。

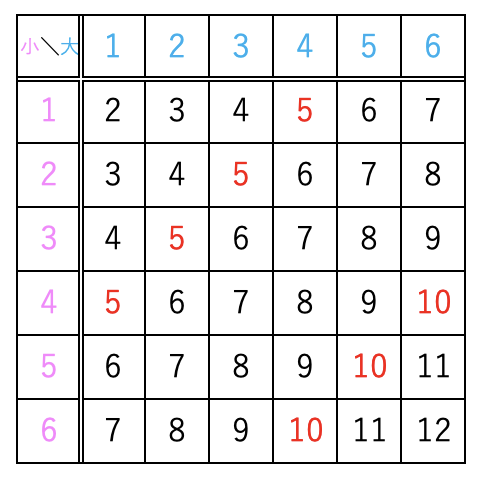

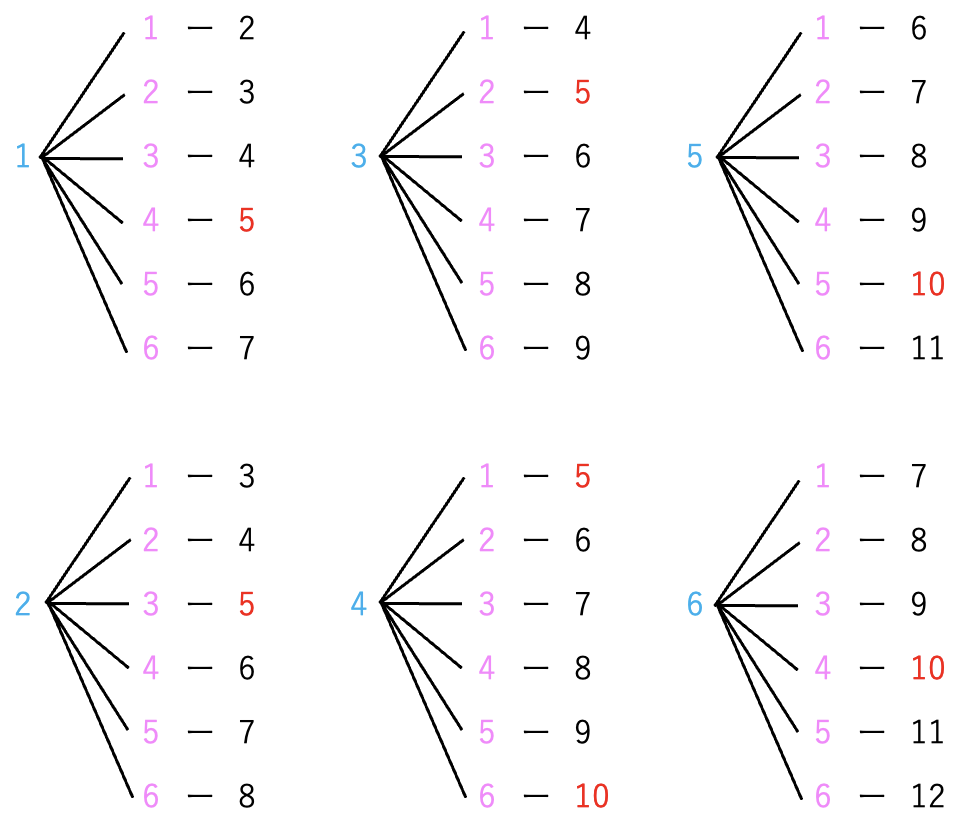

次に、(2) 大きいサイコロの目が3以上で、小さいサイコロの目が偶数になる場合の数が何通りあるかを数えていきます。

表や図形ずから、合計で12通りあることがわかりました。

中学までの数学では、この数え方でOKでした。

しかし、高校数学で1000通り以上の場合の数を数える問題が普通に出てきます。

え•••。そんなに数えなきゃいけないの。

大丈夫。効率よく数える方法を教えるよ!

ここで、数え方の2つ目のポイントです。

「和の法則と積の法則を使い効率よく数えること」です。

和の法則

2つの事柄A,Bがあり、Aがm通り、Bがn通りとし、A,Bが同時に起こらないとする。

このとき、AまたはBのどちらかが起こる場合の数は m+n 通り。

さっきの問題を「和の法則」を使って求めてみよう!

\(\color{deepskyblue}{大}\color{hotpink}{小}\)2個のサイコロを同時に投げる。

(1) 目の和が5の倍数になる場合は何通りあるか。

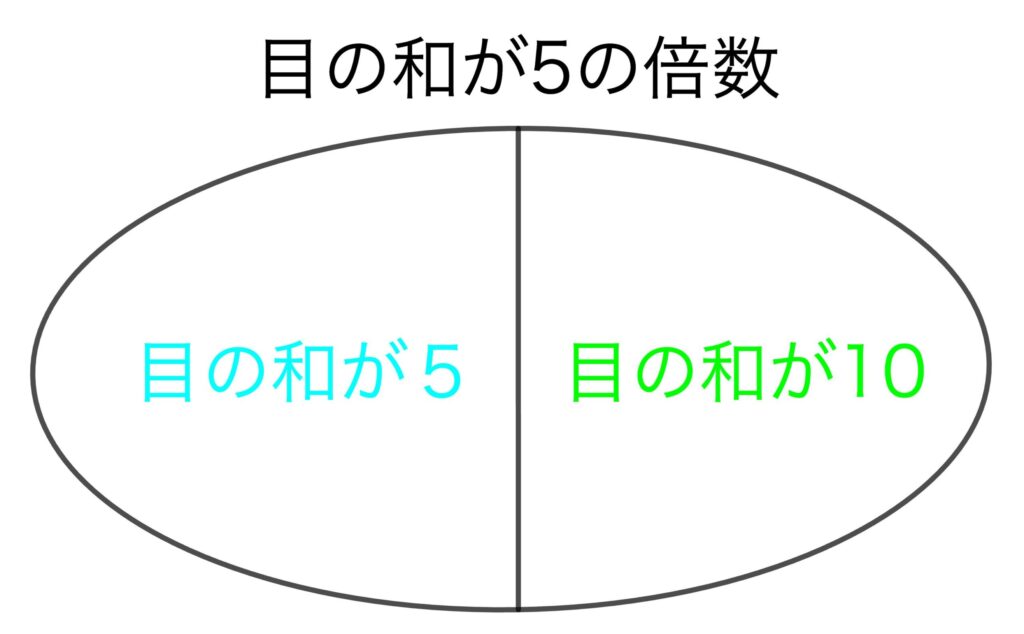

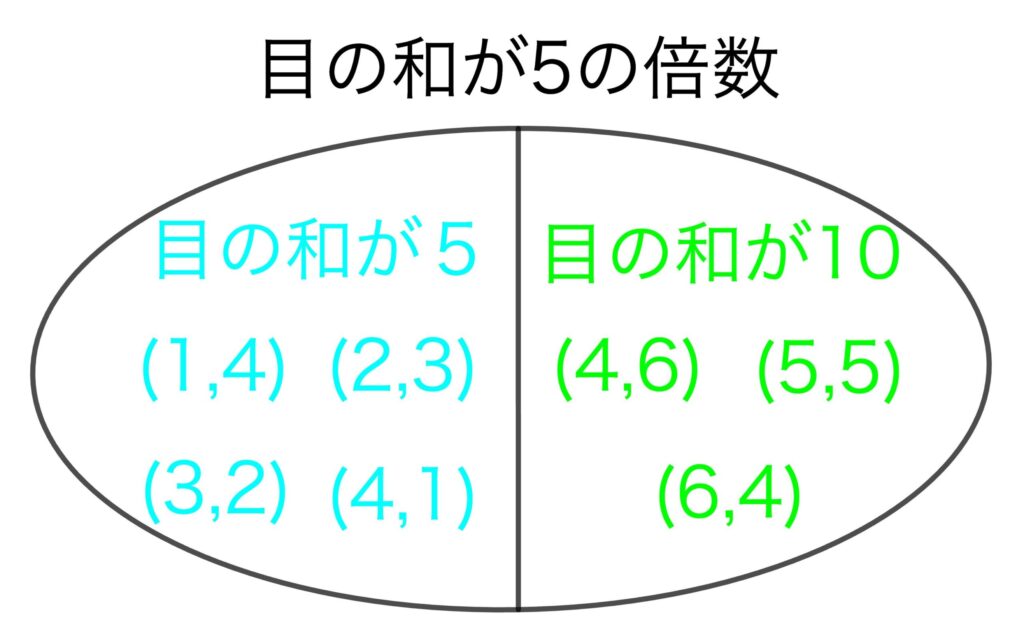

「目の和が5の倍数」という事象は、事象A「目の和が5」でもいいし、 事象B「目の和が10」が起きてもOKです。

事象A「目の和が5」は (大, 小) = (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1) の4通り。

事象B「目の和が10」は (大, 小) = (4, 6), (5, 5), (6, 4) の3通り。

よって、求めたい事象「目の和が5の倍数になる」のは \(4+3\) で 7通り と考えることができます。

「和の法則」とは、「求めたい事象がAでもいいしBでもいいなら、足してあげればいいよね」という考え方です。

なるほど。求めたい場合の数を細かくしてあげるってイメージか!

細かくする際は、「漏れなく・重複なく」に気をつけてね!!

積の法則

事柄Aがm通り起こり、そのいずれの場合に対しても、事象Bがn通り起こるとする。

このとき、AとBがともに起こる場合の数は m×n 通り。

次は問題の(2) を「和の法則」を使って求めてみよう!

\(\color{deepskyblue}{大}\color{hotpink}{小}\)2個のサイコロを同時に投げる。

(2) \(\color{deepskyblue}{大きいサイコロ}\)の目が3以上で、\(\color{hotpink}{小さいサイコロ}\)の目が偶数になる場合の数は何通りあるか。

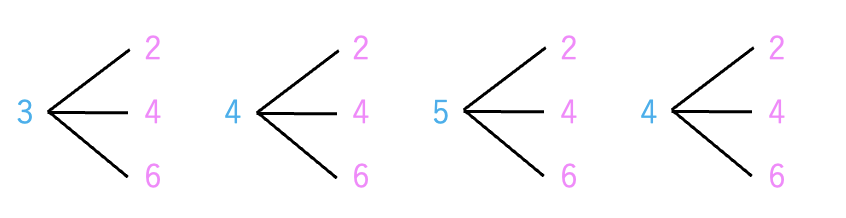

「大きいサイコロの目が3以上で、小さいサイコロの目が偶数になる」という事象は、\(\color{deepskyblue}{事象A「大きいサイコロの目が3以上」}\)であり、さらに \(\color{hotpink}{事象B「小さいサイコロの目が偶数」}\)でなくてはいけません。

事象A「大きいサイコロの目が3以上」は 3, 4, 5, 6 の4通り。

事象B「小さいサイコロの目が偶数」は 2, 4, 6 の3通り。

「大きいサイコロの目が3以上で、小さいサイコロの目が偶数になる」のは、事象Aの4通りそれぞれに対して、事象Bが3通り存在します。

よって、求めたい事象は \(4×3\) で 12通り と考えることができます。

「積の法則」とは、「求めたい事象がAが起き、それぞれに対してBが起きるなら、掛けてあげればいいよね」という考え方です。

樹形図がイメージできれば使えそう!

和の法則と積の法則の使い分け

事象Aと事象Bの場合の数を「足す」のか「掛ける」のか分からなくなる生徒がとっても多いんだ。

私も迷いそう•••。

和の法則と積の法則をもう一度確認してみましょう。

2つの事柄A,Bがあり、Aがm通り、Bがn通りとし、A,Bが同時に起こらないとする。

このとき、AまたはBのどちらかが起こる場合の数は m+n 通り。

事柄Aがm通り起こり、そのいずれの場合に対しても、事象Bがn通り起こるとする。

このとき、AとBがともに起こる場合の数は m×n 通り。

ものすごく噛み砕いて説明するよ!

アイスが3種類、ケーキが2種類あるとします。

「アイスを食べてもいいし、ケーキを食べてもいい」ときは足す。(\(3+2=5\)通り)

「アイスを食べて、さらにケーキを食べる」ときは掛ける。(\(3×2=6\)通り)

こんなイメージです。

アイスを食べるかケーキを食べるなら数を足し、アイスを食べてジュースも飲むなら掛ける。

「どちらでもいいときが和の法則」か、「両方必要な時が積の法則」です。

積の法則を使うときは樹形図をイメージしようね!

これで迷わなそう!!

まとめ:三角比による三角形の面積

さて、今回のまとめだよ!

- 起こりうる全ての場合の数を「漏れなく・重複なく」数え上げること。

- 和の法則と積の法則を使い効率よく数えること。

2つの事柄A,Bがあり、Aがm通り、Bがn通りとし、A,Bが同時に起こらないとする。

このとき、AまたはBのどちらかが起こる場合の数は m+n 通り。

事柄Aがm通り起こり、そのいずれの場合に対しても、事象Bがn通り起こるとする。

このとき、AとBがともに起こる場合の数は m×n 通り。

\(\color{deepskyblue}{大}\color{hotpink}{小}\)2個のサイコロを同時に投げる。

(1) 目の和が5の倍数になる場合は何通りあるか。

(2) \(\color{deepskyblue}{大きいサイコロ}\)の目が3以上で、\(\color{hotpink}{小さいサイコロ}\)の目が偶数になる場合の数は何通りあるか。

(1)

事象A「目の和が5」は (大, 小) = (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1) の4通り。

事象B「目の和が10」は (大, 小) = (4, 6), (5, 5), (6, 4) の3通り。

よって、 \(4+3\) で 7通り。

(2)

事象A「大きいサイコロの目が3以上」は 3, 4, 5, 6 の4通り。

事象B「小さいサイコロの目が偶数」は 2, 4, 6 の3通り。

よって、 \(4×3\) で 12通り

また一つ賢くなった!

コメント