今日の板書はこれ!

異なる \(n\) 個のものの中から \(r\) 個を取り出し1列に並べる順列の総和は

ただし、\(_nP_0=1, \: 0!=1\) と定める。

もっと詳しく願いします!!

現役教員として数学を教えている「さん」と申します。

「人より勉強に時間がかかる」と感じていませんか?

私の学校にも、同じ悩みを抱えて苦しんでる生徒がたくさんいます。

• 「教科書や参考書の内容がわからなくて、読むのに時間がかかる」

• 「解答の意味が理解できず、勉強が進まない」

教科書や参考書の内容を理解するには、「自分なりに噛み砕いて考える力」が必要です。

でも大丈夫!

このサイトでは、私が受けた質問や、つまずきポイントをもとに、わかりやすく解説していきます。

意味から理解し、噛み砕き方をマスターしましょう!!

順列

順列の「数え方」と記号Pの「使い方」

順列について次の例題を使って説明していくね!

\(4\)人から \(3\)人を選んで\(1\)列に並べるとき、並べ方の総数を求めよ。

順列の「数え方」

この問題のように、異なる \(n\) 個のものの中から \(r\) 個を取り出し 1列に順番に並べる順列の総数を考えていきます。

簡単にいうと、選んで並べるのが順列です。

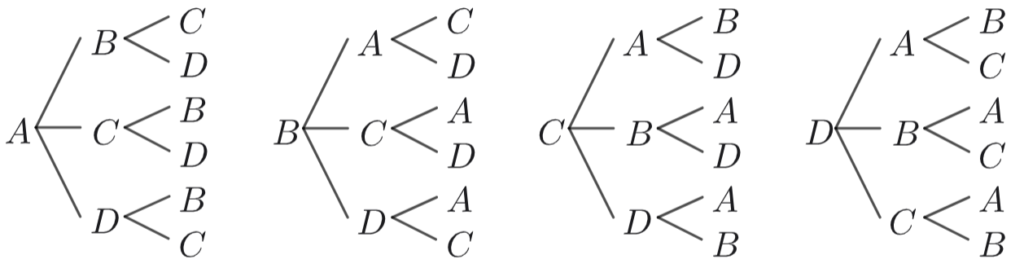

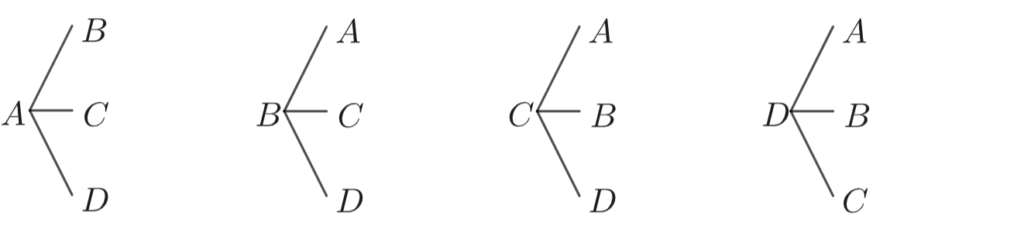

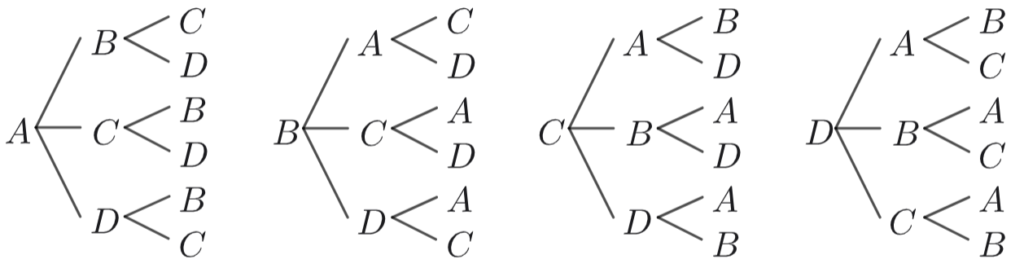

まずは、樹形図を使って数えていきましょう。

4人をそれぞれA、B、C、Dと名前を付けて、3人並べます。

この樹形図から、\(24\)通りと数えることができますね。

これを、「積の法則」を使ってもう少し賢く数えてみましょう。

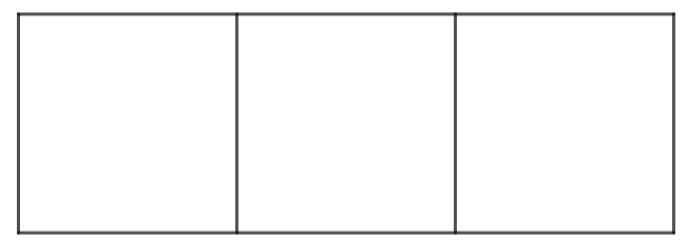

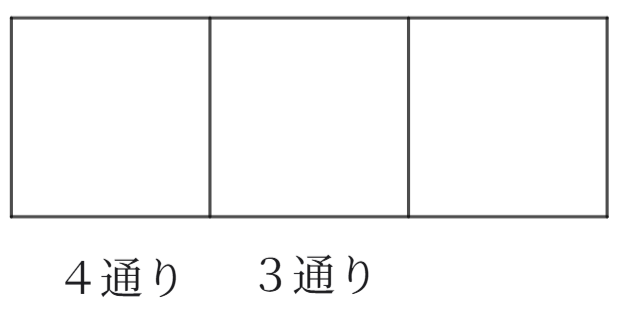

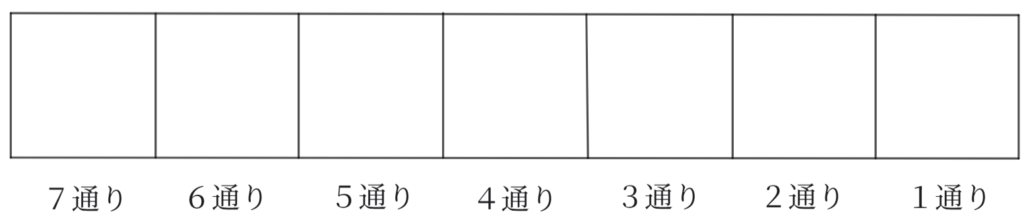

上の図は、3人を並べる場所です。

まずは、左の場所について考えます。

左にはA、B、C、Dの4人が並ぶ可能性がありますので、4通りの並び方があります。

次に、真ん中の場所について考えます。

真ん中には、左に並べた人以外の3人が並ぶことができます。

左の4通りそれぞれに対して、3通りの並び方があります。

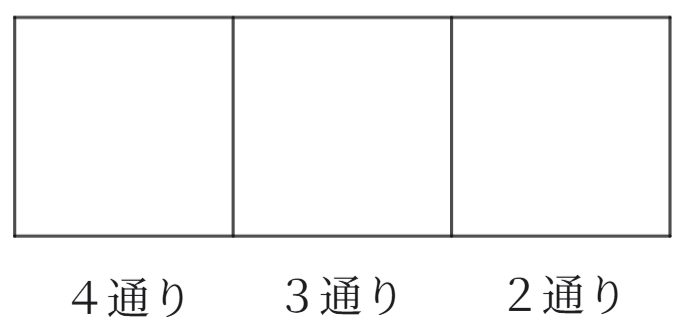

最後に、右の場所について考えます。

右には、今までに並べた人以外の2人が並ぶことができます。

真ん中の3通りそれぞれに対して、2通りの並び方があります。

まとめると、「左に並ぶ4通り」に対して「真ん中に3通り」の並び方があり、さらに「右に2通り」の並び方があるわけです。

「積の法則」を使うと、\(4×3×2=24\) 通りと数えることができるのです。

これが、順列の数え方です。

なるほど!「選んで並べるときは樹形図をイメージして積の法則」だね!

記号Pの「使い方」

4人から3人選んで並べる総数を「\(_4 P _3\) 」と表すことができ、「ヨン ピー サン」と読みます。

つまり、 「\(_4 P _3=4×3×2=24\) 」です。

また、「\(_4 P _0\) 」は「4人から0人を選んで並べる総数」のことを指してしまうことになりますが、この値は「\(1\) 」と定めることにしてあります。

「\(_5 P _0\) 」も「\(_6 P _0\) 」も「\(_{10} P _0\) 」も「\(1\) 」です。

これをまとめたものが下の公式だけど、順列は公式に当てはめるのではなく、樹形図をイメージしようね!

異なる \(n\) 個のものの中から \(r\) 個を取り出し1列に並べる順列の総和は

ただし、\(_nP_0=1\) と定める。

階乗

次は選んだものを全部並べる総数を数えるよ!

\(7\)人を1列に並べるときの並べ方の総数を求めよ。

階乗の「数え方」

この例題では7人全員を並べたときの総数を求めます。

並べる場所を用意しました。

左から順に並べると、7通り、6通り、5通り、・・・、2通り、1通りの並ばせ方があります。

よって、積の法則を使うと次のように計算することができます。

\(7×6×5×4×3×2×1=5040\) 通り

ここまでは、理解できるかな?

理解できた!!けど、\(7×6× \cdots ×1\)って書くの大変だね。

7人全員を並べる総数を「\(7!\)」と表すことができ、「ナナの階乗」と読みます。

つまり、 「\(7!=7×6×5×4×3×2×1=5040\)」です。

おっ。だいぶ簡単に表せるね!!

階乗の「使い方」

階乗の計算はよく出てきますので、\(3!\) から \(6!\) までを暗記することで計算が楽になります。

\(3!=6,\:4!=24,\:5!=120,\:6!=720\) ここまでは暗記しておきましょう。

これを暗記していれば、 \(7!\) を次のように計算することができます。

\(7!=7×6!=7×720=5040\)

なるほど!\(10!\) は、\(10!=10×9×8×7×6!\) ってことだね!

覚えられる人は、\(7!\) も覚えておくと楽になるね!

また、「\(0!\) 」は「0人全員を並べる総数」のことを指してしまうことになりますが、この値は「\(1\) 」と定めることにしてあります。

ただし、\(_nP_0=1, \: 0!=1\) と定める。

順列の階乗表現

「\(_nP_r\)」 を「\(!\)」を使った表し方があるから紹介するね!

「一旦全員並べておいて、後で辻褄を合わせるために余分なやつを割ってやる」という考え方です。

まとめ:順列

さて、今回のまとめだよ!

異なる \(n\) 個のものの中から \(r\) 個を取り出し1列に並べる順列の総和は

ただし、\(_nP_0=1, \: 0!=1\) と定める。

ありがとうございました!!

コメント