今日の板書はこれ!

試行

…同じ条件で繰り返すことができ、結果が偶然によて確定する行為。

事象

…試行の結果として起こる事柄。AやBで表す。

根元事象

…それ以上分割することができない事象

全事象

…根元事象全体からなら事象。Uで表す。

空事象

…全く怒らない事象。∅で表す。

確率

…着目する事象の起こりやすさを全事象に対する割合として数値化したもの。全事象Uのどの根元事象も同様に確からしい(同程度起こりやすい)とき事象Aの確率は

\(\displaystyle P(A)=\frac{n(A)}{n(U)}=\frac{(事象Aが起こる場合の数)}{(起こりうる全ての場合の数)}\)

※確率は同じモノでも区別して考える。

もっと詳しく願いします!!

現役教員として数学を教えている「さん」と申します。

「人より勉強に時間がかかる」と感じていませんか?

私の学校にも、同じ悩みを抱えて苦しんでる生徒がたくさんいます。

• 「教科書や参考書の内容がわからなくて、読むのに時間がかかる」

• 「解答の意味が理解できず、勉強が進まない」

教科書や参考書の内容を理解するには、「自分なりに噛み砕いて考える力」が必要です。

でも大丈夫!

このサイトでは、私が受けた質問や、つまずきポイントをもとに、わかりやすく解説していきます。

意味から理解し、噛み砕き方をマスターしましょう!!

確率の定義

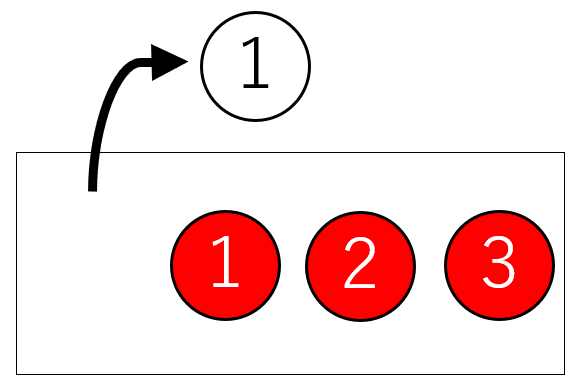

次の例題で考えよう!

無作為に玉を1個取り出すとき、赤玉である確率を求めよ。

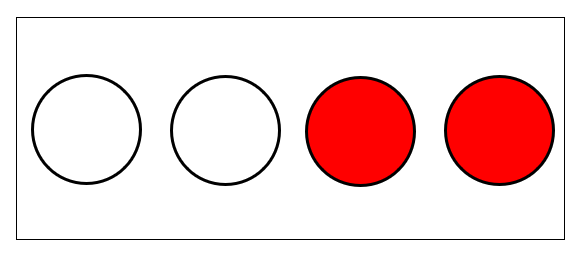

(1) 白玉2個と赤玉2個が入った箱

(2) 白玉1個と赤玉3個が入った箱

試行と事象

この例題では、「箱から玉を1個取り出す」ことを考えます。

その結果として起こりうるすべての可能性の中から、[赤玉を取り出す]割合を求めるのが確率です。

このように「玉を1個取り出す」行為を試行といい、「玉を赤玉取り出す」などの結果を事象と呼びます。

同様に確からしいとは

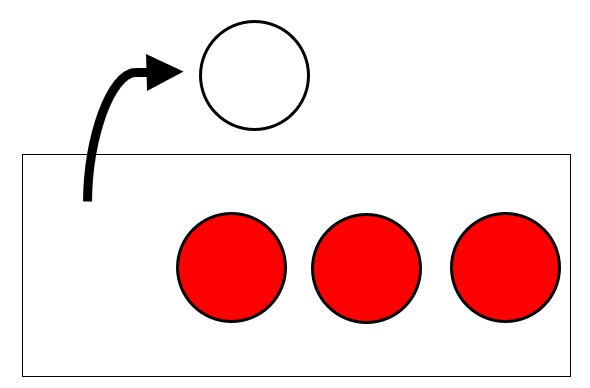

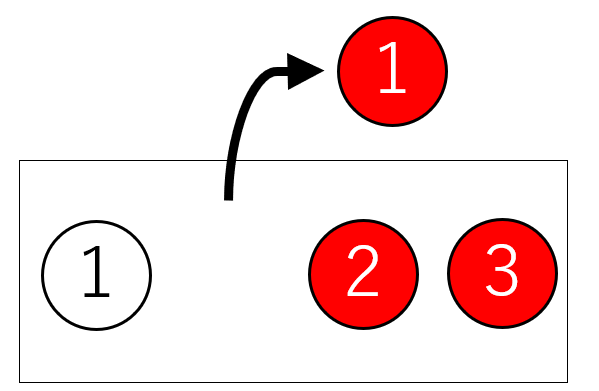

(1)では、「白玉2個と赤玉2個」が入った箱から玉を1個取り出します。

ここで、起こりうるすべての場合を整理して考えてみましょう。

このとき、「白玉を取り出す」と「赤玉を取り出す」の2通りが考えられます。

したがって、[赤玉を取り出す]確率は、\(\displaystyle\frac{[赤玉]}{[白玉][赤玉]}=\frac{1}{2}\)

なるほど!確率ってこうやって求めるんだね!

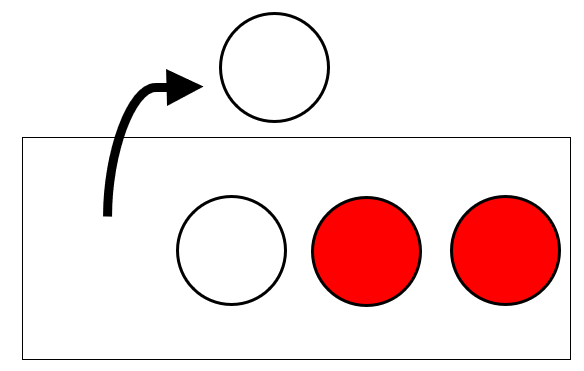

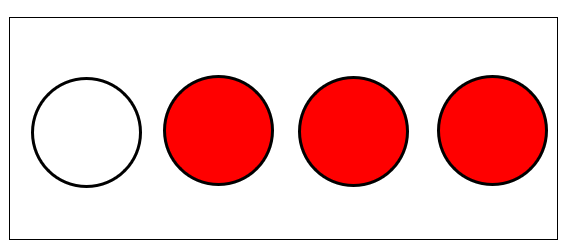

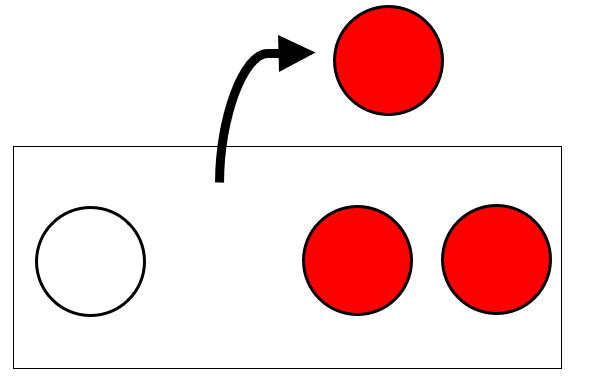

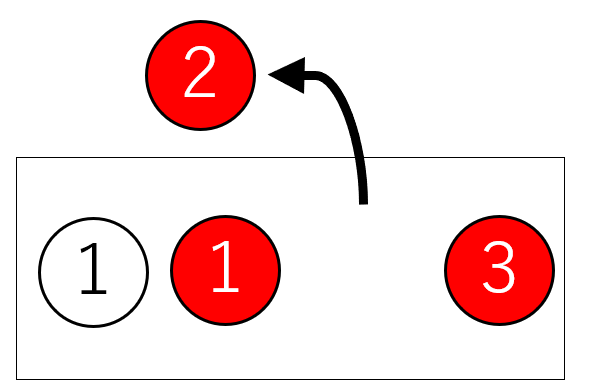

(2) では、「白玉1個と赤玉3個」が入った箱から玉を1個取り出します。

(1)と同じように、起こりうるすべての場合を「白玉を取り出す」と「赤玉を取り出す」の2通りと考えてみましょう。

このとき、[赤玉を取り出す]確率は、\(\displaystyle\frac{[赤玉]}{[白玉][赤玉]}=\frac{1}{2}\)

あれ、(1)も(2)も同じ答えになるんだね!

いや!この考え方は間違ってるんだ!

ここで、確率を考えるうえでの重要なポイントを確認します。

それは、「同様に確からしい(=同程度に起こりやすい)事象で考える」です。

(1) のように「白玉2個と赤玉2個」の場合、白玉を引くのも赤玉を引くのも同じくらい起こりやすいので、両者は同様に確からしい事象といえます。

しかし、(2) のように「白玉1個と赤玉3個」の場合、赤玉を引くほうが明らかに起こりやすく、同じとはいえません。

つまり、(2)では『同様に確からしい』とは言えないのです。

確かに!!赤玉のほうが多いんだから、赤玉のほうが取り出しやすいもんね。

その通り!この考え方は確率の基本になるから、もっと複雑な問題でも「同様に確からしいかどうか」を意識して考えるようにしよう。

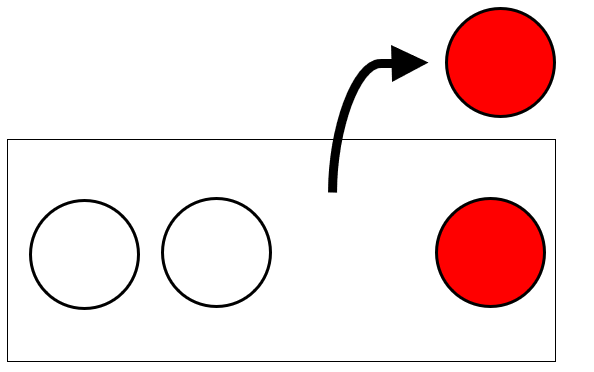

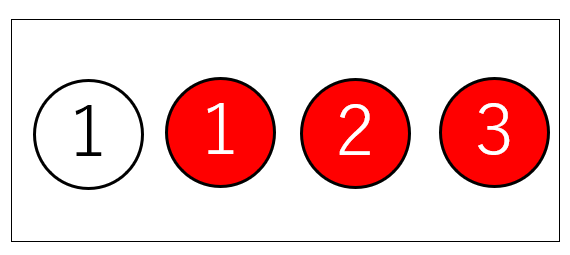

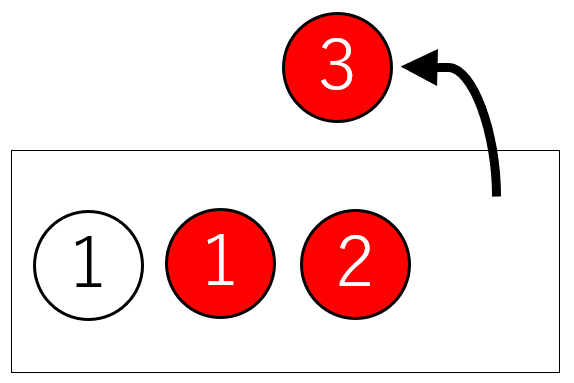

ここで、確率を考えるうえでのもう1つの重要なポイントがあります。

それは「確率は同じモノでも区別して考える」ということです。

「白玉1個と赤玉3個」が入った箱を、

[白玉]・[赤玉1]・[赤玉2]・[赤玉3]のように、1つずつ区別して考えます。

「白玉1個と赤玉3個」を[白玉][赤玉1][赤玉2][赤玉3]と考えると、どれが選ばれても同じ条件(=同様に確からしい事象)になります。

したがって(2)の正しい答えは、\(\displaystyle\frac{[赤玉1][赤玉2][赤玉3]}{[白玉][赤玉1][赤玉2][赤玉3]}=\frac{3}{4}\)

確率は同じものでも区別して考える!

ただし、「場合の数」では逆に勝手に区別してはいけないから注意してね。

確率と場合の数では考え方が違うんだ

(1) 「白玉2個と赤玉2個」の場合、どちらの考え方も正しく、同様に確からしい。

〇 \(\displaystyle\frac{[赤玉]}{[白玉][赤玉]}=\frac{1}{2}\)

〇 \(\displaystyle\frac{[赤玉1][赤玉2]}{[白玉1][白玉2][赤玉1][赤玉2]}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}\)

(2) 「白玉1個と赤玉3個」の場合、下のように区別して考えるのが正しい。

× \(\displaystyle\frac{[赤玉]}{[白玉][赤玉]}=\frac{1}{2}\)

〇 \(\displaystyle\frac{[赤玉1][赤玉2][赤玉3]}{[白玉][赤玉1][赤玉2][赤玉3]}=\frac{3}{4}\)

まとめ:確率の定義

さて、今回のまとめだよ!

試行

…同じ条件で繰り返すことができ、結果が偶然によて確定する行為。

事象

…試行の結果として起こる事柄。AやBで表す。

根元事象

…それ以上分割することができない事象

全事象

…根元事象全体からなら事象。Uで表す。

空事象

…全く怒らない事象。∅で表す。

確率

…着目する事象の起こりやすさを全事象に対する割合として数値化したもの。全事象Uのどの根元事象も同様に確からしい(同程度起こりやすい)とき事象Aの確率は

\(\displaystyle P(A)=\frac{n(A)}{n(U)}=\frac{(事象Aが起こる場合の数)}{(起こりうる全ての場合の数)}\)

※確率は同じモノでも区別して考える。

ありがとうございました!!

コメント